【来源:虎嗅网】

课堂变“冷场”,科研成交易

曾几何时,课堂上教师激情洋溢,学生积极回应,师生间交流的热情仿佛能点燃整个教室。然而,如今这种场景却似乎越来越少见了。老师成了“PPT朗读者”,机械地念着课件上的内容,而学生则是“沉默的听众”,低头玩着手机或者心不在焉。

这种疏离不仅弥漫在课堂上,更延伸到了课后。学生遇到问题,往往选择自己解决或者求助于网络,而不是向老师请教。曾经充满互动与探讨的课堂,如今却变得沉闷而单调,师生之间的情感纽带似乎正在悄然断裂。

与此同时,在科研领域,原本应是师生共同探索未知、追求真理,如今却逐渐演变为“利益互换”的半社会化关系。导师成了“老板”,掌握着科研资源和项目,学生则成了“员工”,为导师“打工”、完成科研任务。

图源:网络

这种“职场化”的科研关系,不仅扭曲了科研的本质,也破坏了师生之间的信任和尊重。学生不再将导师视为传道授业的恩师,而是将其看作是利用自己劳动力的“老板”。

在这种功利化、职场化的环境中,学生和教师都承受着巨大的压力。学生为了获取更好的就业机会和学术成果,只能拼命工作、迎合导师的需求;而教师则为了晋升和评职称,不得不全身心投入科研、论文工作。这种以成果为导向的评价体系,让原本纯粹的师生关系变得复杂而微妙。本该携手共进的师生,如今却成了相互利用的“合作伙伴”。

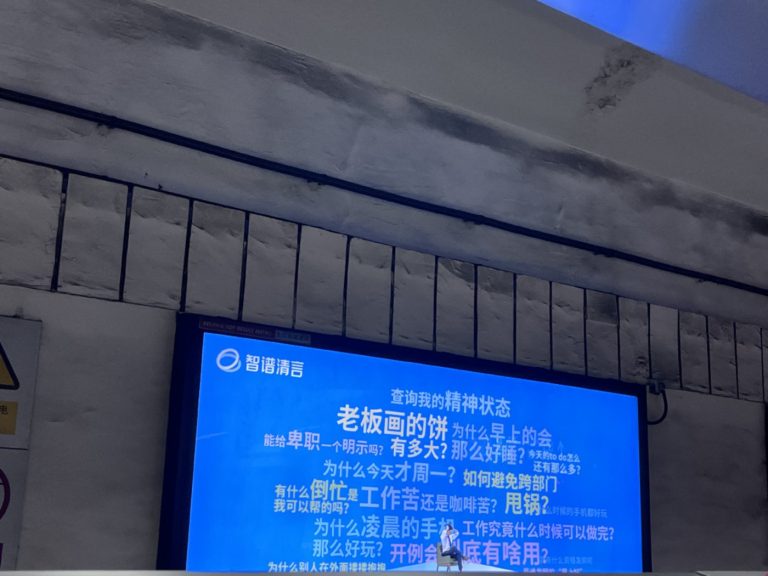

在此背景下,网络上师生间的吐槽层出不穷。学生方面,有人吐槽课程枯燥乏味,“课程ppt日期还是三年前的”;有人抱怨任务繁重,自己仿佛成了“牛马”;有人吐槽师生关系冷漠,导师如同“老板”般高高在上,缺乏沟通和关怀;还有人抱怨论文写作难度大,却未能得到导师的有效指导,感到困惑迷茫。

图源:社交平台

教师方面,也同样对学生有诸多不满。他们感叹现在的学生缺乏主动性和责任心,常常需要反复催促才能完成任务,甚至对任务质量要求不高;也有人对比过去和现在学生的表现,流露出对昔日学术氛围的怀念和对当前学生状态的不满,感叹现在的学生如何不如当年……

“非升即走”下的生存法则

目前高校师生关系紧张,其根源在很大程度上可归结于高校的人事制度。在“非升即走”的严峻压力下,科研成为了教师晋升的核心标尺。科研项目、论文发表、著作出版等可量化指标,像一座座大山压在教师的肩头,成为衡量他们能力的主要标准。

相比之下,教学工作却因其成果难以量化、评价方式主观性强等特性,而逐渐被忽视和边缘化。更为糟糕的是,教师甚至可能因学生评教、督导评教分数低而深陷被“谈话”、扣绩效的困境。

图源:社交平台

这种“惩”远大于“奖”的考核模式,迫使部分教师不得不将更多精力和时间投入到科研活动中,以确保职业发展的稳定与长远。这无疑将教学这一同样重要的职责,推向了“次要地位”,也进一步打破了原本和谐的师生关系。原本应该是教学相长、相互启迪的师生,如今却因为科研压力而变得疏远。教师不再像以前那样,愿意花时间与学生深入交流,探讨学术问题;学生也感受到了这种变化,对教师的敬畏和信任逐渐减弱。

除此之外,高校教师在日常工作中往往身兼数职,尤其是刚入校的“青椒”们。他们不仅要承担繁重的科研、教学任务,还要兼任班主任、辅导员等工作。这些额外的工作职责不仅耗费了他们大量的时间和精力,还使得他们更难以抽出时间与学生建立深厚的情谊。师生之间的交往变得浅表化,缺乏深度的交流和沟通。这种交往模式,不仅影响了师生的关系质量,也削弱了教育的育人功能。原本应该是心灵导师的角色,如今却因为事务繁忙而变得遥不可及。

而随着互联网的普及和信息技术的发展,学生获取知识的渠道也更加多元化。当00后大学生习惯在B站学习、用弹幕互动时,单向灌输的“讲台——课桌”模式也在逐渐失效。学生们通过网络课程、在线讲座、学术论坛等多种方式获取知识,不再完全依赖教师的传授。这种知识信息渠道的多元化,无疑提升了学生的自主性,让他们能够更加主动地探索和学习。然而,这也使得一些学生在课堂上变得消极被动,不再积极参与课堂讨论和交流,从而加剧了师生之间的情感疏离。他们更愿意在网络上寻找答案,而不是与老师面对面地交流。

从“利益共同体”到“成长共同体”

在“非升即走”的科研压力与“速成焦虑”的就业浪潮裹挟下,高校师生关系正经历着前所未有的挑战。师生间的渐行渐远不仅撕裂了教育的温度,更背离了学术传承的本质。

重建有温度的师生关系,已迫在眉睫,而其核心在于回归教育的初心——构建师生成长的共同体。要实现这一转变,高校、教师和学生三方的共同努力不可或缺。

首先,高校应重新审视科研与教学的关系,通过改革评价体系,将教学成果同样纳教师考核、晋升体系,减轻教师对科研的过度依赖,鼓励他们创新教学方法,提升教学质量。同时,构建多元化的沟通渠道,如网络课程、在线讲座等,促进师生深度交流,拉近彼此距离。

其次,明确导师的职责边界至关重要。高校应建立健全导师考核机制,确保导师在指导学生科研活动时,不侵犯学生的学术成果和劳动权益。同时,加强对学生权益的保护,建立有效的申诉机制,为学生撑起一片公平的天空。

此外,提升学生的自主性,培养批判性思维也是关键一环。高校应鼓励学生主动探索和学习,通过开设跨学科课程、提供实践机会等方式,拓宽他们的知识视野和实践能力。在这样的氛围下,师生之间的关系将更加平等和开放,师生“成长共同体”也将应运而生。

尾声

从“利益共同体”到“成长共同体”的转变,不仅关乎师生双方的福祉,更是高等教育质量提升的关键所在。教育,从不是工业流水线上的产品制造,而是薪火相传的生命历程。当导师能放下“权威包袱”,与学生并肩作战,在双向滋养中共同成长;当学生能超越功利,在学术探索中感受思维的激荡与人格的成长,这样的“成长共同体”才能真正让教育回归其本质——“一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”真正伟大的教育,从来都是老师与学生共同书写的。

学术路漫漫,普通人攀爬学术阶梯,注定是一场充满不确定性的冒险……

本文来自微信公众号:蔚青学者说,作者:尊师重道的