【来源:虎嗅网】

长途大巴上,偶遇了一段惊心动魄的逃亡故事。

一

很多时候,乌兹别克斯坦国铁官网就是个摆设。

回国前三天的早上,我的手机里还是显示着火车票“Sold Out”,只好和家人很不情愿地叫了辆Yandex go(当地的滴滴)前往布哈拉巴士站。

旅界供图

原本我以为这会是一次“倒霉的本地人巴士体验”——8小时,路烂,空调坏,车上充斥着烤馕和汗味。

实际情况也差不太多,那个迟迟不开车的燥热上午,我坐在狭小的巴士座位上听音乐发呆,直到那个女人出现。

布哈拉开往塔什干的巴士座位狭窄且拥挤/旅界实拍

她披着一件黑色罩袍,围巾裹住头发和下半张脸,只露出一双眼睛,站在司机旁边低声说着什么。

司机挥手赶她下去,女人又翻出一沓皱巴巴的钱,仍旧不够。

我看见她指着钱包,又指着车厢,眼神像是在哀求。我听不懂语言,但情绪是一种国际通用语。

见司机和其他乘客无动于衷,我站起来,走过去把兜里剩的纸币递给了她——其实这个女人也就差几万苏姆(十几块钱人民币)。

乌兹别克斯坦国内巴士很便宜/旅界实拍

她没有对我说谢谢,只是看了我一眼,像是怕欠我人情,又像是根本不知道该怎么表达什么。

车终于开动了。她坐到了我旁边的座位,低着头,一句话不说。

我们就这样安静地坐着,大约过了半小时,她掏出一部老旧的手机,对着我摁了几下。屏幕亮起来,是Google翻译的英文界面:“谢谢你。我不是坏女人。”

一瞬间,我有点懵,以为这几万索姆让她背上了心理包袱,赶忙朝她点点头,打开手机,也调出翻译app,打下一行字:“我相信你。”

她看了一眼,又点了点头。这就是我们之间的第一段对话,两个陌生人,在一辆摇晃的旧巴士上,用翻译器维系的语言,抽丝剥茧般小心翼翼地试图了解彼此。

只是我当时还不知道,她后面说出的那些话,会像石子扔进湖面一样,层层击打着我对本次旅行和中亚的认知。

二

“我来自阿富汗马扎里沙里夫,你是第一个帮我的人。”她用Google翻译打出来,递给我看。

我摆摆手,意思是这真不算啥,她又开始快速打字了。

“我原本不想结婚。”翻译器屏幕上跳出这句话时,我以为是误译。

见我愣了,她又慢慢打下一句:“我出生在赫拉特(阿富汗西北部城市),结婚时17岁,是我父亲把我送去那边的。他说这样安全。”

上面那段长长扭曲的阿拉伯语,她一行行打出来,每打完一行,就沉默一会,好像在酝酿下一个词语的勇气。

我没敢打断,只是默默看屏幕,用手势告诉她“放松,都过去了”。

女人,却打开了回忆的门缝。

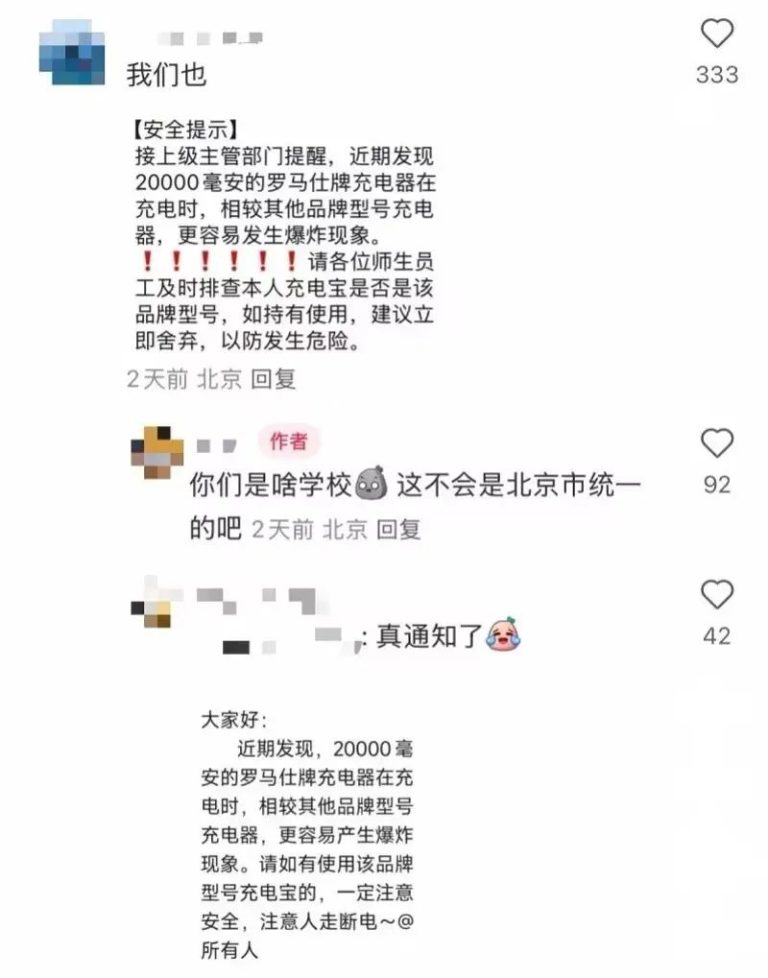

她又用文字开始和我倾诉,被塔利班禁止上学和工作后,女人童婚和强迫婚姻的数字大大增加了,现在阿富汗女孩的结婚年龄是15岁,但塔利班会强迫农村家庭尽快让最多只能读到小学的女孩子出嫁。

此时,车突然颠簸了一下,女人的手机差点滑下大腿,她赶紧捡回来,指尖有点颤,又谈到了自己。

“我每个月都攒一点,还是差一点点,谢谢你。”

“他有两个老婆。”

“我嫁过去,变成第三个。”

“第一晚,他用腰带打我,因为我不笑。”

“他说,我像死尸。”

接着一行行惊悚的文字陆续跳出来:

“我不敢告诉爸爸。他会说,女人结了婚就是别人家的。”

“丈夫每天都怀疑我,看我是不是独自走出过家门,问我有没有看过路上的男人。”

“有一次,他打电话给朋友,让朋友听我哭声。”

“他说,听吧,这个婊子哭起来多好听。”

我似乎明白了,她为什么一开始用翻译app告诉我“我不是坏女人”。

她又翻了翻手机,好像在找照片,最后什么都没找出来,只是抬起袖子,在那块黑袍的边缘里,露出手腕靠近虎口的地方,一块褐色的斑痕,像新伤疤,又像烫痕,藏在皮肤的折叠里,悄悄说着什么。

“铁勺。”她只打了两个字,就不再继续。

路途漫长,我们都睡了一会,醒来后,女人断断续续的文字里,我才知道她本来计划和同样嫁来马扎里沙里夫的妹妹一起逃跑,但在出发前,她把这个秘密告诉了母亲。

“我以为妈妈会帮我们。”她Google翻译里的阿拉伯语反复修改了几次,似乎在掩饰伤痛,“但妈妈告诉了父亲,父亲告诉了我丈夫。那天晚上他锁住门,用铁勺烫了我的手。

我心里一沉,看着父亲、丈夫、塔利班、法律叠加在这个女人身上的火烙印,不知如何安慰她。

“后来有人说,妹妹被带去训练营,嫁给了圣战士。”屏幕上的字停在这里很久。

我没再问下去,只是和她一起看着窗外。

阳光透过车窗洒在她的黑色罩袍上,车厢内除了发动机的轰鸣声和窗外偶尔传来的汽车喇叭声,什么都没有。

三

Google翻译屏幕在她手里慢慢熄灭。

我忽然觉得,这个翻译器就像一条生命线,一头连着她的过去,一头连着我,一头连着她藏起的秘密,一头连着我无法真正理解的世界。

我开始给她讲一些自己在乌兹别克斯坦的旅行见闻,告诉她这里是世俗国家,虽然96%的人信奉伊斯兰教,但女人不需要戴面纱,也不用担心强迫婚姻,人也都很友好。

乌兹别克斯坦女生不需要裹头巾/旅界实拍

她点点头,表示知道我讲的事情,继续低头在翻译app上打字,“我是从铁尔梅兹来到布哈拉的。”

这个地方我在Google地图上划到过,曾经只以为那里是乌兹别克斯坦最南端的一个小点点,但对她来说,可能是生死线,是命运边界。

乌兹南部边境城市铁/泰尔梅兹与阿富汗隔着阿姆河

“被丈夫发现后,我趁他去清真寺祷告时跑了出来。”

“我偷了他的钱,请人送我穿越边境,一辆破车,三个小时藏在后备箱里,和另一个女孩一起。那女孩一直在哭。”

“刚到铁尔梅兹时,我没有签证,只能在市场打工。”

“我脱下面纱罩袍,和其他阿富汗人做过清洁,搬货,洗碗,很脏、很累,但能换些钱。”

“我每个月都攒一点,还是差一点点,谢谢你。”

她的手指在屏幕上飞快打字,话多少有些凌乱,眼神也有些黯淡。

“那里的生活不容易。”她继续写,“铁尔梅兹很大,都说乌兹别克斯坦是个相对自由的地方,我觉得没错。”

我能感觉到她文字中的力量与脆弱交织,每次翻译器里的文字发出来时,都像是从黑暗的角落里摸索出一点光,照亮了她逃亡的路径。

她停顿了一会,写道“有一次,我见到铁尔梅兹市场里来了一个人,他是我丈夫的朋友,我知道藏在这里也不安全了,想在布哈拉找找机会。”

那一刻,我有些理解她打字时的沉重,她不是在讲生活的艰辛,是在讲如何在逃亡路上一步一步地去寻求那个几乎无法触及的,仅仅是“活下去”的希望。

最终,这些点点滴滴的积累,汇聚成了她今天坐上这辆车的勇气。

四

车继续往塔什干开。

她又重新打开了手机,在Google翻译里慢慢敲字:

“在布哈拉,我听说塔什干的中亚大学有一个项目,给阿富汗人免费上课。”

“我想试试。”

“我没有毕业证,也没有推荐信。”

“但我就是想试试。”

她看着我,眼神里有一点点亮,像沙漠里一颗透光的石头。

“也许没人会收我。”她写,“但我要去看看。”

我忽然觉得,自己这趟“倒霉的大巴旅程”仿佛被悄悄填充了一点重量。

那天接近傍晚,我们终于到达了塔什干巴士总站。

暮色中的塔什干巴士总站/旅界实拍

她背起那个陈旧的帆布包,黑袍披在肩上,围巾依旧裹着头发和下半张脸。

她没有再用翻译器和我说话,只是最后看了我一眼,点了点头,转身消失在人群中,沉默得像在告别一个世界。

我唤醒沉睡的家人,忍不住低头又看了一次手机,屏幕上还亮着我们最后一轮对话,再抬头,车窗外渐行渐远的黑袍在暮色晚风中鼓了起来。

我忽然想起坐上这辆车是因为没买到高铁票的“被动选择”,原本我抱怨这个决定:慢、闷、又热,像被时间困住。

但现在,我才知道这8小时竟然是本次中亚旅途中最沉重、最私密的一次遭遇。

不是每段旅程都必须风光旖旎,不是每个故事都能有圆满结局,这一段人生偶遇,我什么都做不了,只能记录。

塔什干巴士总站,世界又重新恢复了喧哗,人群拥挤、喇叭声此起彼伏、空气里是大城市的灰尘与初夏的热浪。

塔什干巴士总站/旅界实拍

离开车站时,我脑海里一直回荡着她删掉但我看过的那句话:“我不是坏女人。”

她打字的时候眼神平静,这或许是她在这个世界上对自己所剩不多的辩护。她只希望有一个人,能知道她不是坏人。

她没有留下联系方式和名字,我甚至不知道她明天在哪里,但我会记得她说的每一句打在翻译器上的字,这是一个阿富汗女人在一片废墟中努力开口的声音。