【来源:虎嗅网】

上周六,全球首个人形机器人半程马拉松在北京开跑。

直播画面显示,身高1.8米的天工Ultra踩着小碎步,高频冲刺,成功夺冠;“小顽童”全程独立跑,荣获亚军……而曾展示了“鲤鱼打挺”“侧空翻”等高难度复合动作的宇树科技G1,却开跑即摔倒。

赛后,宇树官方火速回应:近期未参加任何比赛,参赛的G1机器人由客户团队独立操作,其表现与操作、开发情况密切相关。也就是说,宇树官方没参赛,成绩不能代表机器人的实力。

为何同一型号的机器人在不同团队手中表现悬殊?连路都走不稳的机器人真的可以跑了吗?在日常生活中具备实用性吗?从春晚出圈到现在,究竟谁在C端消费人形机器人?

目前消费者在国内市场上可直接买到的人形机器人,供应方主要是宇树科技。从宇树科技人形机器人用户构成中,可以一瞥人形机器人消费市场的大致情况。

本期,我们找到了231位消费者——其中23位为实际使用过宇树机器人的用户,208位为问卷调查对象(普通消费者),希望反映消费者对人形机器人的真实看法。

一、谁才是最大的“金主”?

宇树创始人王兴兴曾对外透露,“宇树的客户挺杂的,各种公司、科研机构,包括AI公司都有,各种各样的都有。”

据金融界报道,宇树科技的客户群体中,买方集中在科研高校和B端,直接来自C端的消费者并不多。Cyan青心意创市场总监白兆洋告诉一财商学,目前大多数的人形机器人公司主要客户都是A端高校科研院所。

在机器人行业,科研高校通常被称为“A端”。蓝鲸财经指出,国内超30所高校都是宇树人形机器人A端大客户。出手最壕的同济大学花825.66万元采购了10台宇树H1-2通用人形机器人(每台售价70万元)和高精度深度相机、激光雷达等8项零配件。

相比更像是“工厂解决方案”的B端需求,A端需求更简单,对硬件要求更高:宇树把人形机器人本体作为整体硬件出售,科研院校采购更多是出于科研和场景训练,进行算法层面的研究,对泛化能力要求并不高。

但是在C端——这个从春节以来,人形机器人已经火爆了90天的巨大市场,需求还尚未明确。

宇树人形机器人基础款售价9.9万,但功能稍微一升级就上了六位数。可又有多少消费者会为这个“大型手办”豪掷十几万呢?

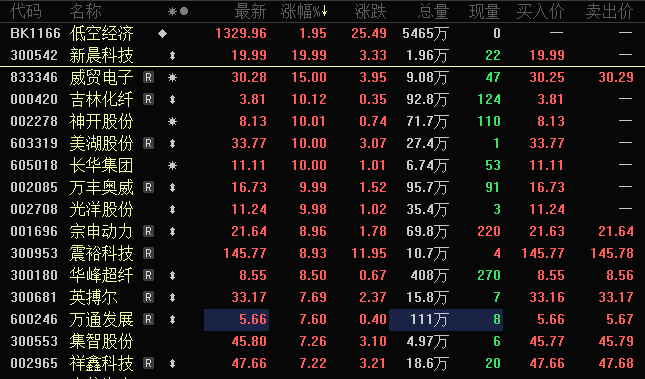

目前宇树人形机器人链接只在京东上架,淘宝等其他电商渠道暂不可售。在宇树京东自营旗舰店,售价9.9万的宇树G1机器人已售800+,有500+买家评价,还有400多条视频测评。

不过仔细翻阅后可以发现,500+买家评价中,有实际内容的都是机器狗相关的,没有人形机器人的。400多条视频测评,也都是一些京东用户自行上传到公域、宇树商品详情页自动抓取的,并非实际购买过的消费者才能发布,评论区注水量比较高。

测评视频里,机器人有在卖菜的,有在上海外滩遛着“同事”机器狗的,还有的直接坐进了小米su7的驾驶位,干的最多的还是“表演”。

机器人租赁商也告诉我们:从各种渠道买走的宇树G1,目前大多是用于商场开业、景区引流、大型博览这类的展演。

除此之外,还有一个群体不容忽视——自媒体博主。他们在小红书、抖音等社交平台发布“宇树人形机器人的使用体会”“花xx万买了宇树”等笔记、视频,主要目的还是吸引流量。

“沉浸式开箱、爬坡测评、翻车现场”等一系列词条,在社交媒体吸引来的是动辄上万的浏览量。在海外,网红KAI Cenat给宇树科技G1 Edu版人形机器人戴上自己同款头巾,直播出街。

整体上,购买人形机器人用途主要是三个字:“搞流量”。购买者也呈现了一个很大的特点:除了A端、B端购买方和自媒体博主之外,C端个人消费者非常之少,几乎难以找到。

一方面是因为高昂的价格,另一方面是因为实际用处有限。因此,不同于之前机器狗掀起的“购买潮”,这次人形机器人撬动C端市场的主要方式是“租赁热”。

在闲鱼、小红书等平台搜索“机器人”的关键词,有上百个商家都在提供租赁服务。最火爆的宇树G1日出租价格在10000元左右,当天预订也得一周后才有档期。

一财商学院从西安牛人机器人科技有限公司总经理李攀处了解到,目前人形机器人租赁主要服务于学校运动会、商场庆典、大型博览等,光是三月,他的公司就承接了40多场活动,有的企业一口气租了30台G1做机器人表演。

他给我们算了一笔账:以宇树G1为例,租赁价格10000元一天,以“机器人+操纵员”打包的形式出租给消费者。除去操纵员1000元/天的薪资和来往的交通、食宿,进价9.9万的机器人,大概一个多月就能回本。

目前来看,租赁市场虽然火爆,但谈不上供不应求,甚至出现了价格“内卷”。7000元也能一口价拿下,还包含一名操纵人员。

跟2月底媒体报道的“10天回本”“日租金万元”相比,人形机器人租赁生意的“回本周期”悄然拉长了20天,租金也降低了20%~30%,火爆程度有所缓和。

有些从事机器人租赁的商家告诉我们,市场已经逐渐饱和,现在入局已经太晚了。还要考虑机器人较大的损耗和较长的维修周期,租赁生意并不好做。

李攀则认为机器人租赁市场依旧乐观,因为每年甚至每个季度都会有新的产品出现。未来公司也会考虑购置新款,比如可以踢足球的机器人。

租赁的另一头,人形机器人“租客”更加冷静。今年3月租过宇树G1的张先生(化名)告诉一财商学,人形机器人目前的功能相对基础,类似于“两三岁小孩”的能力,体验过后有点失望,大概率不会再次租赁。

二、消费者需要什么样的机器人?

总的来说就是,既要“好用”,还得是“人形”。

在本次问卷调研的208名普通消费者中,84.6%希望人形机器人可以在家庭服务或养老服务中使用。对于机器人在未来生活中扮演的角色,“好用的工具”成为近一半消费者的首选。

毕竟谁能拒绝一个任劳任怨,还能包揽一切家务的生活帮手?

而现在市场上可以买到的人形机器人呢?不夸张地说,纯纯是“花钱找罪受”。

“手柄组合键操作、无法完全自主;充电一小时,续航两小时;轻巧障碍物直接踢翻,大型障碍物阻滞不前;上坡需要人推,但能自行跨越减速带……”宇树机器人的测评博主马杰斯JasonJM 在开箱视频中一边演示一边介绍。

简直难以想象,这到底是谁在照顾谁。

值得注意的还有,在本次调查中,有67.8%的消费者认为进入生活的消费级机器人有必要是人形的。

为什么?

在“机器人为什么一定要做成人形?”的话题下,小红书热评Top1给出了答案:不做成人形的叫做机器,做成人形才叫机器人。

从情感上来说,“人形”更容易被人们接受,从而激发交互的欲望。

从适配性来说,“人形”机器人伸手就能拿扫把扫地,抬腿就能骑自行车,连修理工具都能直接共用。凭借与人相似的身体构造、力学原理,人形机器人可以直接丝滑融入人类生活,不用配备专门的装备,极大提升了其在人们生活场景中的实用性。

从“更像人”的维度来看,消费者没说什么,但技术岔路却已经实实在在出现了。当前的“人形”竞赛从步态模拟升级到皮肤仿真,甚至是表情管理,机器人狂热者对“人形”的追求已经到了next level。

OpenAI总裁格雷格·布罗克曼则给了一个更“偏激”的解读:以后的机器人将全部都是“通用人形”的形态。

在好用的基础上更像人,或者是在像人的基础上更好用,可能是最能拿下消费者的机器人“配方”。

三、引爆万亿级C端市场,最重要的是什么?

“租赁热”撬动了人形机器人的C端市场,那什么才能点燃万亿级的消费潜力?

花旗银行预测,到2050年,人形机器人市场规模潜在规模达7万亿美元,家庭服务、医疗护理等C端场景将爆发。

而骨感的现实是,你和售价十几万一台人形机器人的对话,可能是豆包演的。“别说洗衣做饭,现在商业展演中和您对话的机器人几乎都是外置蓝牙音箱,连接豆包的基础款,外面套个T恤衫啥也看不出。”业内人士向一财商学透露。

很多消费者不知道的是,目前宇树G1基础版只能平移、招手、握手和下蹲,适用于表演和展示。

价格在19.9万~34.9万不等的EDU系列整机自由度虽明显提升,但要想实现跳舞和语音交互,还需再进行二次开发。

宇树EDU系列功能描述及价格表(来源:机器人租赁商)

短视频里疯狂炫技,怎么一谈到落地就像“狼来了”?

多位投资人和从业者告诉一财商学,机器人要想真正进入家庭,最难的是具备“常识”,比如握鸡蛋、洗玻璃杯子。

所谓“常识”归根结底就是泛化的智能。看到鸡蛋,认识鸡蛋,并且知道如何抓握鸡蛋的机器人已经属于行业中的佼佼者,这也是为什么特斯拉Optimus Gen2发布时如此引发行业震动——认识简单的日常生活场景,对机器来说反而是最复杂的事。

简单来说,大模型训练(尤其是大语言模型)不可能涵盖所有的现实场景,进入C端消费市场的机器人需要具备将所学知识应用到新场景的能力。

而在消费者这一侧,显然已经接受了足够多的市场教育。一财商学调研的208个普通消费者中,有购买和租赁人形机器人想法的占近七成,85.6%的消费者表示想让人形机器人帮忙家庭服务(做家务、搬东西、辅导孩子等)和养老服务(照顾老人、医疗护理等)。

AI+机器人方向博士momo(化名)告诉一财商学,单个、零散的场景对人形机器的泛化要求非常高,即便已经事先做过场景拟合,控制难度依旧非常高。

以日常家务为例,如果机器人只学过在房间里叠衣服,它可能不知道用什么动作把不同的衣服挂上晾衣架。这是因为它依赖特定的环境和条件,而物体不同的摆放位置,甚至光线都可能对机器人的行为形成干扰。

对于机器人来说,复制和模拟容易掌握,但落地生活场景中的每一个拟人动作需要的是更像人、甚至是超越人类的表达。

谈及人形机器人进入消费市场还有多远,Cyan青心意创市场总监白兆洋告诉我们,他期待Orca人形机器人在未来的5~10年可以真正走入家庭。

四、后记

据摩根士丹利预测,随着中国供应链成熟,人形机器人售价将以每年8%的速度下降,核心物料成本降幅达11%。

以售价9.9万元的宇树G1基础版为例,5年后可能降至6.5万元,10年后将有可能降至4.3万元。随着量产带来规模化优势,摩尔定律将开始起作用。这意味着,未来一台家政机器人的价格可能和手机差不多。

在多元落地场景和显著降低的成本面前,马斯克大胆预测——2040年全球至少会有100亿个人形机器人投入使用,人形机器人的数量超过人类,或许会成为现实。

尽管目前不少声音质疑人形机器人是“工业革命的幻觉”,金沙江创投主管合伙人朱啸虎更是毫不留情地泼了盆冷水:“我们天使基金在过去几年投过一些早期的具身智能项目,最近几个月都在退出”。

但如果我们用后视镜看现在,就像19世纪的工匠,无法预判蒸汽机会颠覆整个工业时代。

毕竟从春晚转手绢到宇树官宣全球首场“人形机器人格斗大赛”,只过去了三个月。

参考资料:

锌财经,机器人必须是人形吗?

硅基研究室,谁在买王兴兴的机器人?我们扒了扒宇树的百笔中标订单

Robot猎场备忘录,ToB、ToC or ToG,全球人形机器人产品优先落地场景梳理!

本文来自微信公众号:一财商学,作者:Yicai商学