【来源:虎嗅网】

行业里很久没有这么热闹的并购了,行业第一的分众传媒以83亿元估值,用股票对价+少量现金的方式,全资收购行业第二新潮传媒,引发了行业广泛的讨论。

我最近看到的博主,大多是从股票和市场角度的分析,少有从战略和经营层面展开。我最近正好在第3次深度学习美团王慧文的《清华产品课》,正好讲到了“对数曲线”型业务的战略判断,非常适配分众和新潮所在的电梯广告行业。

所以,我们就从市场集中度、规模效应等几个角度,来分析此次分众与新潮的并购,以及推演一下,梯媒行业的终局形态。

市场集中度

我们在判断一个行业的前景时,往往会用“市场规模”作为评估依据,比如中国广告协会发布的《2024年全球及中国户外广告市场报告》,中国广告业2024年整体规模攀升至1.5万亿元,作为对比,中国整个图书行业零售市场规模为1129亿元,由此也能看出,广告行业是非常大的一个市场体量。

但是,宏观背景下的“市场规模”数据,对于企业真正制定业务战略和方向的参照意义,其实比较有限。影响企业终局的因素中,“市场集中度”是一个非常关键的指标。

市场集中度一般用 CR,例如 CR2 表示行业里最大的 2 家公司的市占率,CR值越高,市场集中度越大。举个例子,中国电信行业目前只有4家,移动、联通、电信、广电,那电信行业的CR4就是100%,市场集中度很高。

我们对于市场集中度的判断,一般用讨论市场上最终能剩下几家企业的方式,对市场集中度进行判断。在商业环境中,最后剩下的企业,要么是 1 家,要么是 2 家,要么是 3 家,要么是 7 家,要么是无数家。

我们分别对剩下企业的数量,进行一些拆解。

-

一般“指数级规模效应”的行业最后只能剩 1 家,比如微信。规模效应的部分,我们在后面专门分析。如果这个行业最后只能剩 1 家,那竞争的要点,就是尽快达到 马太效应 的正向循环临界点,掌握先发优势,才能活下来,当然,能活下来,也就能成为最后的胜者。

-

剩无数家的行业,最典型的就是餐饮。餐饮行业就是典型的大行业小企业,你很难想象餐饮行业最后只剩一两家寡头,所以对于终局能有无数家企业的行业,最应当关注的就是差异化,能做出自己独特的特色,就有机会在行业里立足。但相应地,天花板也会受到限制,没有办法利用规模效应的巨大杠杆,成就更大的生意。

-

大部分行业里,最后剩下的玩家都是2-3家,这类行业的典型特征,是规模效应的能量不是永远上升,而是在规模达到一定程度的时候,所产生的规模效应会减弱或倒退,因为这涉及到一个成本的问题。

电梯广告这个行业,就是非常标准的剩2-3家的行业,因为无论是分众传媒还是新潮传媒,在竞争的态势下,都没办法吃下所有的电梯点位,同时,这个行业本身的供需关系,也不允许企业的规模效应无限扩张。

规模效应

判断行业终局的情况,离不开对行业的“规模效应”的认识。

王慧文说:“规模效应在商业世界里的重要性,就像物理世界里的万有引力。”很多时候,能不能产生规模效应,是业务能否做大的前提。

规模效应有3种情况,一种是指数增长曲线(图中A),一种是线性增长曲线(图中B),一种是对数增长曲线(图中C),不同的曲线也代表着不同的竞争态势,进一步也影响着行业的终局。

-

A曲线指数增长,就是典型的网络效应,随着网络点位规模的增多,产生的规模效应,更是加快速度增长,规模越大,增速越大,这种情况下,最后的结果只有一家独大。比如社交网络的微信,使用微信的人越多,微信的势能越强。

-

B曲线是线性增长,规模与规模效应按照一定的斜率,线性上升,多一分努力就多一分收获。比如抖音,每多一个观众,抖音都能接纳,抖音的势能也就加大一点,因为抖音的供给端是内容,而内容的制作成本恒定,且内容趋近于无限,不会因为多看一遍增加成本或产生排他性,反而看的人越多,收益越大。类似的例子还有淘宝,每多一个买家,淘宝的价值就能增加一分,因为相对来说,卖家的供给也是趋近无限的。

-

C曲线是对数增长,初期随着规模增长,规模效应开始加大,显著提升效益,但达到了某一个阶段,规模增长带来的规模效应,就开始下降。因为规模效应有制约,所以这类型曲线对应的行业终局,一般会剩下2-3家。

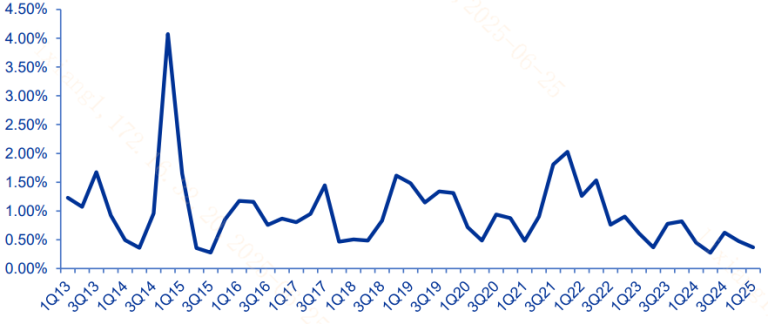

电梯广告行业就是典型的C曲线,在最早期的时候,每增加一个点位,带来的规模效应就快速增加,所以分众传媒和新潮传媒在竞争最激烈的时候,就是以疯狂抢占点位作为竞争手段。

根据申万宏源的数据,目前分众有约309万点位,覆盖约300座城市,新潮传媒有100多座城市内的81万媒体终端点位。双方在点位扩张上,有意识地进行了差异化,分众专注于一二线城市的写字楼、商场等高价值点位,新潮则是在二三四线城市的社区作为起点,采用“低线打高线”的扩张策略。

电梯广告行业的规模效应,主要是以下链路:

电梯点位增多 ➞ 触达用户数量增多 ➞ 签约广告主能力越强 ➞广告主数量增加 ➞ 点位利用效率增加 ➞ 摊薄单个点位成本 ➞ 能拿下的电梯点位更多。

同时,在互联网时代,还有另外一条隐形的规模效应,就是随着规模的增加,技术能力对于人群的分析也会更精准,对于用户画像的大数据化,进一步增加了单点位的收入产出。

但是,这个点位增加所产生的正循环,是不是能一直进行?答案是否定的,因为电梯广告行业,会触发对数曲线规模效应的“双边网络且同边负效应”。

对于无论是分众还是新潮这样的电梯广告公司来说,它们在市场上,一根扁担挑两头,左边是客户,右边是广告展示的电梯点位,只有两边匹配上,才能发挥出价值,所以,电梯广告行业是供需模型,供给和需求的匹配是关键。

可是在电梯广告的模型里,无论是左边的客户,还是右边的电梯点位,都是有限的。能投放电梯广告的客户就那么多,分众拿下,新潮就少一个,新潮签了,分众就没得签,所以新潮当年还干过“5折抢分众客户”的事儿。另一头,电梯点位的数量,随着中国城镇化,看似是不断增长的,但是优质的广告点位就那么多,所以点位被抢走了,那就是实打实的没了。同时,即使是同一家公司的点位,给了这个客户,就没办法给另一个客户,哪怕有两个客户想签约,但因为点位只能给一个,所以也只能签一个。

这就叫“同边的负向竞争”,会极大地限制规模效应的释放。所以电梯广告公司在点位达到一定数量时,“同边负效应”就会非常明显。

所以鏖战这么多年,作为行业第一第二的分众和新潮,早已进入争夺一个电梯一个电梯的拉锯巷战,一旦进入巷战,点位的刚性成本就会上升,利润反而下降。所以这就陷入了博弈论中的囚徒困境,不打,市场份额被抢走,规模效应曲线被遏制;打,越打利润越低,挣的钱反而更少了。

世纪并购

为什么有媒体称,此次分众并购新潮,是“世纪并购”?

一方面是因为本次并购规模较大,另一方面,也是最为关键的,此次并购其实是竞争双方的默契,实现了“囚徒困境”状态下的最优解。

前面我们讲到,对数型规模效应的行业,最终的市场集中度上会剩下2-3家企业,这是比较正常的。

在电梯广告领域,分众占据约60%的市场份额,新潮占15%-20%,两家吃下了电梯广告行业80%以上的市场份额(CR2=80%),市场集中度已经非常高了。剩下的份额由大量地区性的小广告公司分散吃下,除了行业第三的梯影传媒外,基本上都不具备任何挑战分众和新潮的实力。

这样的竞争态势,一般情况下,行业双寡头的格局会一直存在,因为单论竞争,谁也吃不下谁。比如美团和饿了么,也是典型的对数型规模效应行业,就是2家企业长期共存;又比如当年的OFO和摩拜,因为不愿意合并反而被外力摧毁两败俱伤;再比如长视频网站的优爱腾,成立快20年,亏掉了1000多亿,至今还没盈利。

如果在跳出竞争获胜的思路,从盘外想办法呢?我们作为上帝视角,此时一定脱口而出,行业寡头直接合并,那不就是最优解?

但现实情况中,直接合并会有很多问题。外部原因有反垄断监管,以及双方背后众多投资人的利益博弈;内部原因也有多年竞争下的仇视,哪怕就简单举个小例子,合并之后,到底听谁的?我是行业老二的CEO,但甭管第一第二,我毕竟也是一家一年20多亿公司的老大,合并了虽然公司第一了,但我本人不就成老二了?甚至还可能出局。

所以在囚徒困境中,行业老大与行业老二合并,其实有很多血雨腥风,很多情况下,双方不仅不愿意携手共创辉煌,反而会因为盲目竞争两败俱伤。

这次分众收购新潮,之所以能够成功,其实是因为新潮愿意“让步”。新潮CEO张继学在朋友圈说:在AI时代下,户外广告数字化是必然趋势,新潮的梦想就是打造线下数字化媒体平台,和分众合作是实现梦想的更有路径。

张继学的目标是实现梦想,至于这个梦想是用分众的名义实现,还是新潮的名义实现,这并不重要,这为双方握手言和创造了必要的基础。不仅如此,张继学也甘心屈居第二,成为分众的首席增长官。很大程度上,本次合并能够达成,新潮和张继学的自我让步,起到了非常大的作用。

合并之后,电梯广告行业一家独大,分众吃下新潮的优质点位和客户资源,规模效应的曲线再次上扬。对于这次合并后的市场表现,我个人是持一个相对看好的态度。

收购新潮之后,新的分众集团获得更深的行业护城河,优势更加明显,互补点位增加带来的营销合力也就更大。同时,分众也在短时间内,迅速吸收了包括张继学在内的众多人才,在即将到来的AI时代,有了更大的赢面。