【来源:虎嗅网】

本文来自微信公众号:财联社 (ID:cailianpress),作者:张晨静

在超市的牛奶售卖区,拿起一瓶牛奶,有大约10%的可能,这瓶牛奶产自于家庭牧场。而这个比例,在20年前接近90%。

一般情况下,家庭牧场需要先把牛奶卖给乳企,经由乳企加工、包装、运输,才会在超市上架。

当下,各地家庭牧场主都在发愁——原奶卖不出去,也卖不上价。在原奶新一轮的周期底部,承担更多上游产能过剩压力的家庭牧场,正在面临前所未有的困境。

今年的中央一号文件提出,“支持以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展”。这是时隔八年,中央一号文件再次提及“家庭牧场”。

“今年一号文件与往年所不一样,主要是从根本上去解决上下游产业衔接矛盾,推进新型精细化家庭养殖为主,从而带动农牧业振兴。”中国农垦乳业联盟专家组长宋亮告诉财联社记者,“最重要的是,一号文件将从根本上转变中国牧业整体养殖方向和模式,长远将有助于降低养殖成本,使得国内奶牛养殖业未来在国际上具有一定比较竞争优势。”

政策的提出,给了还在一线的奶农们希望。但要如何执行落地,真正“惠农”,他们正翘首以望。

消失中的家庭牧场

“退出是迟早的事。”周明养牛十几年,去年从奶牛转向了肉牛养殖,他见证了身边许多家庭牧场的起伏。

据周明说,他所在的河北某市,2010年至少140个牛场提供生鲜乳,现只有十四五家,其中大概还有三四家在清退的边缘,“这些还都是千头以上的规模牧场。”

“这边3000头以下的牧场基本上都活不下去。”在规模化程度较高的原奶主产区宁夏,一位牧场负责人刘立君告诉记者,尤其近两年交不上奶,小牧场只能被迫改行。

“现在国内的奶农像大熊猫一样稀罕。”宋亮这样比喻道。

“奶农其实早在三年前就已经撑不下去了。”周明说。

自从2008年“三聚氰胺”事件成为中国奶业的转折点后,国内奶业资本抓住市场机会,迅速推动规模化养殖。

在2008年之前,国内奶业还是以农民家庭散养为主。“那时候我们称之为养殖小区,牧场建立后会招当地农户作为奶农,奶农都在附近,每家几十头牛,小区每天会去各个点收奶,一共就几百头牛的奶。”北方一位牧场负责人王娟谈起当年经营模式,由于养殖水平有限,最小的奶站甚至一天才产奶一两吨。

近20年的时间里,国内原奶已经历三轮周期清洗,家庭牧场的生存空间逐渐被挤压,生存难以为继。

在家庭牧场占比已不足10%之际,2025年中央一号文件中明确提出,“推进肉牛、奶牛产业纾困,稳定基础产能。落实灭菌乳国家标准,支持以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展。”

这是继2017年之后,时隔8年,中央一号文件再次提及“家庭牧场”。当时的表述则是“全面振兴奶业,重点支持适度规模的家庭牧场”。

从两次中央一号文件发布背景来看,原奶行业都处于下行周期底部。宋亮表示,“今年一号文件与往年所不一样的,主要是从根本上去解决上下游产业衔接矛盾,推进新型精细化家庭养殖为主,从而带动农牧业振兴。”

燃眉之急:卖奶“难题”

压倒周明的最后一根稻草在于交奶,当原奶过剩时,“限交”最先发生在家庭牧场。

周明的牧场危机初现,是在2023年下半年,合同乳企(签订定向交奶合同的下游乳企)开始对他的牧场限制奶量,刚开始一个月只能交奶25-26天,随着原奶价格不断下行,最后一个月只能交上22-23天,同时乳企开始限制每天收奶额度。

“比如牧场20天的配额被砍至18吨,剩下的2吨,奶贩子都不来拉,不够成本,卖不掉的原奶只能排掉。”周明说。据悉,原奶在严格冷藏保存的条件下,保质期通常为24-36小时。

刘力君说,“最关键的问题是要能交上奶。现在我这里拒奶率大致在20%,两三千头牧场,一车奶大几十万,能承受几天呢?奶牛还要不停吃喝,交不上奶就是恶性循环。”

困难时期,加工企业、乳企一般会优先稳定和保障自有奶源产能,收奶价也普遍高于社会牧场。刘立君表示,“社会牧场奶价会和他们(乳企自有牧场或控股牧场)差几毛,这几毛也算是成本‘生死线’吧。”社会牧场多指非乳企控股、自建的中小型牧场及家庭牧场。

据131个国家奶牛产业技术体系辐射牧场生产经营状况的调查,2024年3月乳企自有牧场、控股牧场的原料奶销售均价分别为3.97元/公斤和3.73元/公斤,而社会牧场均价仅为3.32元/公斤,比乳企自有、控股牧场分别低16.4%和11.0%。

“奶卖不出去”、“奶卖不上价”,导致社会牧场亏损面持续扩大。据上述辐射牧场生产经营状况的调查,截至2024年3月份,85.6%的牧场面临亏损,其中社会牧场有91.8%面临亏损。与2023年同期相比,社会牧场亏损面上升31.2个百分点。

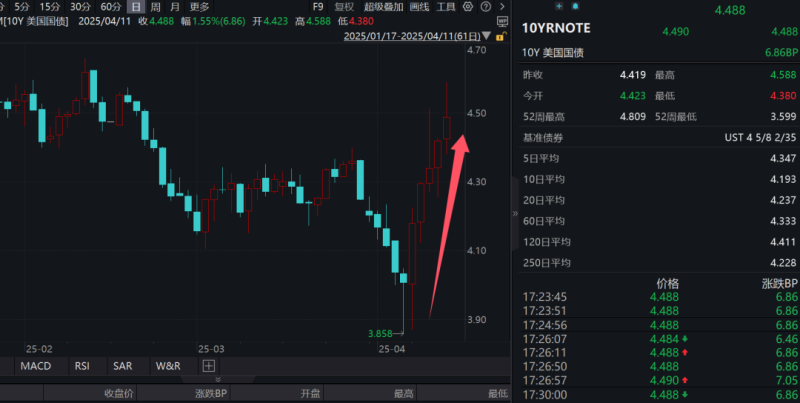

随着周期下行,背靠乳企的大型上市牧企也开始亏损,中国圣牧(01432.HK)、庄园牧场(002910.SZ)、澳亚集团(02425.HK)均预告2024年出现净亏损,现代牧业(01117.HK)出现近六年首亏。

乳企自有奶源占比正越来越高。一家上市乳企相关人士向财联社记者表示,自有奶源基本在50%以上,补充奶源也是优先选择现代牧业、欧亚或者固定合作的大型养殖合作社。

从乳企角度来看,扩张自有奶源,原奶价格走低符合下游经济利益。在中国社科院农村发展研究所研究员刘长全在近期公开发表的论文《2024年中国奶业经济形势回顾及2025年展望与发展思考》(下称“论文”)中指出,过去两年,在消费降级冲击下,原奶价格持续下降对乳企保持高利润,甚至是提高利润,起到了重要作用。原料奶过剩导致的低价格实现了奶业产业增值收益从养殖端的社会牧场向乳企的转移。

上市乳企财报亦印证这一观点。在规模牧场扩张这20年前,头部乳企毛利润整体呈现上升趋势,在三轮原奶低谷期毛利增速加快。

(数据来源:公司年报财联社记者制图)

当前,国内乳制品行业市场集中度较高,从营收规模来看,伊利股份(600887.SH)、蒙牛乳业(02319.HK)、光明乳业(600597.SH)位列前三名,根据华龙证券研报,伊利和蒙牛的市场份额占比分别为24.2%和21.3%。

如何“精准”扶持?

在产业链中、承担更多上游产能过剩压力的社会牧场,亟待扶持。

补贴,是最为直接的扶持方式之一。“以往的补贴政策还需要进一步细化。各个部委共同联合起来,要有针对性,尤其是补贴政策,甚至是一地一策,才能见到实效。”一位牧场负责人张原向财联社记者表示。“此前因为政策导向,省内基本都是面向500头以上的规模牧场进行补贴,未来补贴最好可以扩大到小型社会牧场,降低对大型规模牧场补贴。”

有专家向财联社记者表示,“如果开始推行家庭牧场,对现存乳企控股、自有牧场格局会形成冲击,未来政策对于规模牧场补贴支持等会逐步降低。”

直接的补贴或许能解牧场的”燃眉之急”,但更长期的“活水资金”,才能给牧场主带来更多的行业信心。

“现在奶价这么低,退出的几乎都是亏损的人,哪里有信心回来呢?我们到银行几乎贷不到钱,尤其每年9月开始做青贮,最为难熬。”周明说。

王娟称,身边很多牧场都是早期百头左右,在奶价好的时候靠贷款养起来,但赚到钱会继续扩规模,资金链很脆弱。

张原告诉财联社记者,“牧场贷款几乎都是生物资产抵押,往往扩群时奶牛贵,奶价低时最需要钱,但那时奶牛不值钱,抵押资产估值下降,银行甚至还会抽贷、断贷。我们规模已经算不错了,在去年在贷款时,银行还要求盈利,可是周期底部谁能盈利呢?”

中央一号文件提出创新乡村振兴投融资机制,解决农民融资难等问题,已有地区开展针对肉牛、奶牛养殖纾困政策,诸如宁夏已有银行开展“奶款结算贷”的申报审批及投放。

在多位行业人士看来,中央一号文件中,“农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展”可能会最早落地。

中央财办副主任、中央农办副主任祝卫东对今年奶业政策进行解读称,针对奶牛养殖亏损问题,明确要求落实灭菌乳国家标准,促进鲜奶消费,支持以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展,促进生鲜乳就地加工转化。

“这是提升牧场议价能力的一种方式。”一家乳制品加工负责人卢伟向财联社记者解释道,“相当于放宽加工准入,让牧场具备配套加工能力。”

事实上,乳制品加工厂有很高的规模标准,资质门槛抑制乳制品加工环节竞争。张原表示,“经历三聚氰胺事件后,乳品厂加工资质很难取得,牧场最多也就有个收购许可证,没有资质就不能向终端销售牛奶。”

家庭牧场销售受限,除了卖给合同乳企,几乎没有更好的渠道。张原进一步表示,家庭牧场必须发展现制现售,得把加工销售配套上,要不然没有出路。

除此以外,还有专家认为,行业缺乏奶业产业利益联结机制,乳业加工因资质问题具有一定高壁垒,当前大型乳企不会建立保障奶农利益的机制,行业需要放宽加工准入,让奶农可以加工,保障兜底利益,也让更多的社会资本进入乳制品加工行业,参与竞争。

“一体化发展”意义深远

在乳制品产业链中,上游的价格波动几乎不会传递到下游消费环节。“上游奶价下跌这么久,但下游终端消费没有感受到牛奶价格下降。”王娟说。

在卢伟看来,放开家庭牧场、农村合作社加工准入资质不仅能够解决牧场“销售难”问题,还能提供价格更有优势的乳制品。

除了吸纳农村就业,家庭牧场有自身的价格优势,其生产成本普遍低于规模牧场。

卢伟进一步表示,“乳品厂前期的规模设计,运营成本过高,现在销售渠道长,各个环节经销商也会拿走利润,因此终端产品价格过高。家庭牧场可以做初级的成品,成本比(乳企)更有优势,国内乳制品溢价率也能向世界平均水平靠拢,牧场也有盈利和自保能力。”

在2008年以前,国内原奶价格低于国际平均,具有一定国际竞争力,而2008年之后,原奶价格远高于国际平均。

财联社记者在郑州部分平价商超看到,非临期促销产品的常规鲜牛奶多数价格在10-12元/500ml,相较于国际主产国,国内乳制品溢价率较高。据去年6月商务部监测数据,2023年我国UHT奶(常温奶)平均零售价格12.5元/升,与原料奶比价由2010年的2.2增至3.8,高于国际上2.0左右的平均水平。

对比其他原奶主产国,奶牛养殖主体都主要是社会牧场,特别是家庭牧场,并不是由资本化的乳企投资并控制大部分奶牛养殖。

刘长全在论文中指出,即使是新西兰恒天然集团和荷兰皇家菲士兰公司这样纵向一体化且在各自国内的奶牛养殖中占绝大部分的企业,也是由奶农投资共有和共同参与治理,而不是反过来企业投资控制牧场,后者并不是真正的养殖、加工利益一体化,而是资本从加工向养殖的扩张,并进一步弱化社会牧场的生存环境。

宋亮表示,长期看中国奶牛养殖规模将是多元化形式存在,各自发挥自身优势,满足市场需求。立足当下,强烈建议牧场考核指标要实现经济性,以降低边际成本为核心重塑供应链系统,不再以单纯追求高产为主。

目前,原奶供应阶段性过剩还在持续。有行业机构预计,若年末奶牛存栏去化至600万头及以下,考虑低基数下需求大概率企稳、有可能更强,年内有望达到原奶供需平衡。结合供给和需求节奏,预计生鲜乳均衡点可能出现在2025年三季度,届时奶价有望企稳,推动行业格局改善。

王娟表示,“在这个节骨眼能提到家庭牧场,这是好的开始。最近有促消费政策在逐步落地,相信会有更多、更好的政策推进。”

(应受访者要求,周明、刘立君、王娟、卢伟、张原均为化名)