【来源:虎嗅网】

在东北,酒的启蒙一般是在家庭聚会上。

酒过三巡,谈话节奏业已放缓,长辈用筷子在杯中蘸上一滴,递给在桌边玩闹的孩子,权当取乐。孩子的表情在短时间内会发生急剧的变化。起初是对新鲜滋味的好奇,紧接着是龇牙咧嘴,最后演变成一场哭闹。

身为沈阳人,作家班宇有过类似的经历。那时他三四岁,对酒精尚无概念,便安心地将筷头放入口中。滴酒入喉,灼热袭来,沿食道而下,在胃里形成一股暖流。时至今日,味觉记忆依然十分清晰,辛辣与清香的混杂,成了他对酒的初印象。

班宇理解这一举动的初衷,“大人是想看看,孩子在尝到与平时吃喝不一样的味道时有什么反应”。在此之外,他还生出另外一重想法:“那是大人向所有的小孩宣示‘我跟你是一伙儿的,我们是个共谋的组织’。”

酒精是媒介,联结了看上去不太对等的两类人。它让饮酒的长者放弃成年人身份,以更纯真、直接的方式,达成片刻的欢愉;也让孩子在这种仪式下,短暂地进入热闹的成年人的世界。如今回溯,班宇仍觉得,这一行为带着些许温暖意味。

后来,班宇长成大人,坐上酒桌。他从不独饮,只在与朋友聚会时,才把酒作为话语的催化剂,几杯下肚,唠的全是知心嗑儿。他的饮酒频次不算高,满打满算,每个月喝上两回,不求大醉,却总能生出“攀登阶梯”的感觉。

一步,两步,最终抵达自我的酒精耐受限度。

班宇感觉“到量了”的时候,表达意愿渐强,察觉话语变得密集时,他发现已然控制不住。但好在此时,同桌人也大多处在相近状态。大家极为亢奋,从一开始一口干掉一整杯,到收尾时“半开”(一口喝掉半杯),不知不觉,一个人喝多了,整桌人也就跟着醉了。

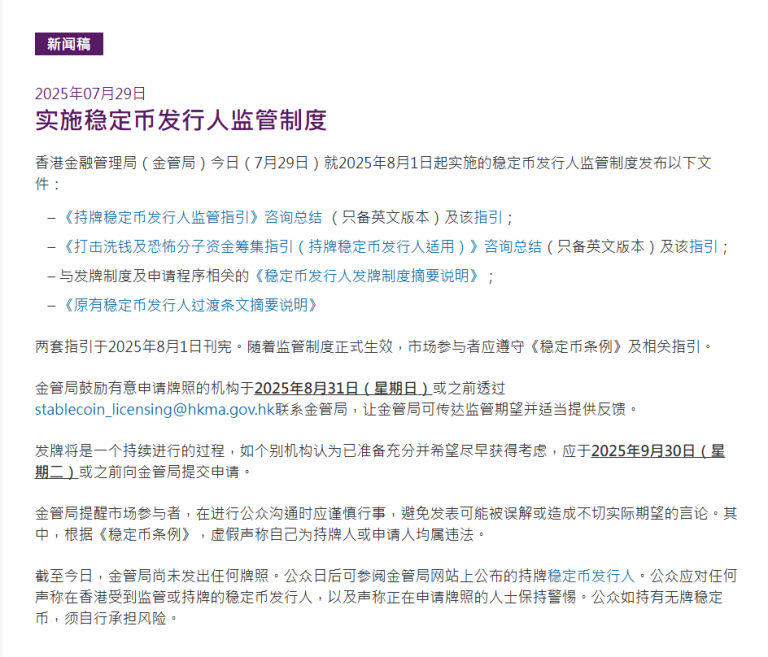

饭局中,一位喝到有点发懵的中年男性。(图/徐盛哲)

啤酒喝多容易失控,白酒更能隐藏自我

班宇头一回主动喝酒,是在高中毕业后。高考结束,他和同学终于将学业的负累抛至身后。悠长的假期里,他们没有什么积蓄,却有别样的自由。他们三五成群,市里到处可见的烧烤、烤肉,全能用来佐酒。

刚开始的那段时间,班宇只能喝下两三瓶啤酒,随着聚餐次数增多,酒量见长。直到第一次喝醉,他意识到,人对酒精的消化能力终归有限。那场酒局始于午后,参与者是包括他在内的四个男生。其中一位显然不擅长这项新习得的技能,一瓶半啤酒就将其撂倒,他在桌上睡去。其余三人吃着烤肉,“酒酣胸胆尚开张”。

“酒喝到一定程度,整个人是特别澎湃的,这个时候不太可能戛然而止。”三人继续畅饮,不知不觉,时间已到下午五点。在酒精的催逼下,他们不住地呕吐,地面秽物横流,他们也迷迷糊糊,一一睡去。

这时,最先醉倒的同学清醒过来,面对杯盘狼藉,略显无奈。他只得向老板借用扫帚和拖布,打扫残局。晚上七点左右,三人醒来,包房整洁如初。一行人走出店外,班宇耳畔响起同学的叨念:“要是酒量跟你们一样就好了。”

自那往后,班宇鲜少醉酒。在他看来,喝酒得“分人”:“主要是看和谁一起喝。比较随意的场合,我能肆无忌惮;稍微正式点的,在开喝之前,我就告诉自己‘今天咱别喝太多’。”有了自我暗示,即使喝了不少,班宇依然能够相对清醒地回到家中。

在饮酒的种类上,班宇有独到的经验:“啤酒更爱醉人,容易失控;喝白酒则可以隐藏自我。”

这来自他的数次实践。喝啤酒的场合,往往是三五好友许久未见,为表亲切,互相敬酒,十分钟不到,一两瓶酒已经消耗殆尽。“快速摄入酒精,上劲儿比较快,要是分两小时喝完,那肯定没有感觉。”最近两年,他体会到白酒的妙处,“没人会用分酒器直接干杯,一盅盅下去,完全可以按照自己的节奏来,做到心中有数”。

饭局之上,除了个别忧心苦闷者会主动买醉,大多数人喝酒还是为了享受交流的愉悦。作为引子,酒能勾起万千种话题。在这点上,班宇也有总结。

学生时代,酒后聊天主要围绕三部分开展:其一是回忆校园往事,这一环节,以吐槽老师为重头戏;其二是倾诉个人情感,在悸动的年岁,这自然是下酒的大事之一;其三则是探讨文艺作品,游戏、电影、歌曲,不论何种体裁,人们都抱有巨大的热忱。至于个人生活与家庭情况,基本难登酒桌。

聚会中相约干杯的中年人。(图/徐盛哲)

随着年龄增长,话题日渐生变。和班宇常聚会的几个人,更多聊及工作问题。有人对职业前景感到焦虑,生怕被裁员后难再找到合适岗位。稍感紧绷时,生娃养娃的话题,会让大家多少松弛一些。

到这个程度,如果还是难以宽慰,大家便会请出酒桌上亘古不变的压轴项目——吐槽老师。多年过去,这一话题历久而弥新。不管喝白酒还是啤酒,都是如此。

“老雪”是沈阳生命力的一部分

不只是同代人,上一辈人喝酒时的话题也在变换。

班宇从不在家喝酒,“和父辈喝不到一块儿去,没太多可聊的东西”,可他仍会观察这群人的言行举止。“他们虽然碰杯,但一般都是自己喝自己的,不劝酒,不灌酒,一直喝到要多不多的状态,所以阵线会拉得长。”

这一过程中,班宇听过很多酒话。从前,长辈更爱谈论国际局势与国内政策;如今,他们谈及更多的是具体的事情,比如哪个超市折扣力度大,抑或哪位老友生病了,去什么医院治疗更对症。

班宇说:“这跟他们认清自己在这个世界上的位置有关系。他们作为中青年时想得也许更多一点,年纪大了又会发现那些事情跟自己的关联并不紧密,反而是身边人的动态与情感更能占据精力与想象。”

也有些东西未曾被时代改变——“老雪”算作一例。“老雪”即雪花啤酒,是沈阳当地最负盛名的酒饮。始建于1936年的沈阳啤酒厂,让这座城市很早便与啤酒结缘。而雪花啤酒作为沈阳城里的主打产品,伴随了一代又一代人的成长。

班宇父亲那代人,在年轻时已有喝“老雪”的习惯。他们无须太多配菜,只是纯粹地喜爱下了班坐在街头喝扎啤的感觉。在彼时的工人阶级眼里,这是一种休息方式。

到了班宇这代,酒桌上依然首选“老雪”。不过,挑选酒的决策过程极为民主,“并不是非‘老雪’不可,干啤、淡爽、勇闯天涯,乐意喝啥就点啥,朋友间不会以酒精度来换算饮用量”。

班宇觉得,沈阳人骨子里似乎存有一种“老雪”基因。对此,他有一个有趣的发现:“我喝六七瓶‘老雪’不会太醉,但酒量相当的外地朋友来了,喝一两瓶‘老雪’就醉得不行了。这么对比,本地人好像对‘老雪’的接纳程度更高。大家借着酒劲聊聊天,输出一下,完成了新陈代谢,好像更有生命力了。”

作家班宇。(图/由被访者提供)

对待酒饮,有人疲惫,有人热忱

在过往的文艺作品里,有关喝酒的情节设计并不少见。让班宇印象最深的,是韩国导演洪常秀的电影里对酒的展现:“他经常拍那些喝酒的人,但比起他们,我觉得电影里面更好的演员可能是饭桌上的残羹冷炙和酒杯。”

在班宇看来,洪常秀的影像是在传递人的某种生命状态和情绪,“并且不是精准的,而是模棱两可的,但是观众又可以触及和感知到”。他觉得,喝酒会被认为是一种特殊状态,“那时的人不完全是他自己,既有特别真实的部分,也会有表演和掩饰的成分”。

创作小说时,班宇也常常把酒置入人物的生活之中。

《冬泳》里,他写:“隋菲说,那你还想说啥。我说,我还想说,我根本就不爱喝咖啡,喝完睡不着,我就爱喝老雪,闷倒驴,劲儿大,喝完回家蒙大被一睡……隋菲听后捂着嘴笑,我说你乐啥,隋菲摇摇头,说,有那么好喝吗。我说,好喝,这酒有回甘,喝完回回口干。她继续笑,然后朝着服务员举手,说,再来俩,我也陪你喝一瓶。”

《逍遥游》里,他写:“他们还叫了两提溜啤酒,各自开战。谭娜撸起袖子,唾星四溅,又是一顿猛白话,边讲边喝,直接对瓶吹。……我干脆也破了戒,跟他们干了两杯啤酒,挺爽口啊,久违了。”

《羽翅》里,他写:“会后聚餐,我连喝两杯白酒,浑身燥热,根本坐不住,便拎起外套,走去室外。”

午饭时,喝酒的赫哲族渔民。(图/徐盛哲)

班宇说,每篇小说的喝酒时刻,作用都不太一样。“《羽翅》里的喝酒,更像是一个和缓的间奏,主人公需要借助这顿酒,去进入一个出神的时空;《逍遥游》中的酒则像是一个仪式,到了陌生的城市醉一次,就相当于有了一段生活,完成了心灵上的‘打卡’。”

在他书写过的饮酒场景中,他格外喜欢《逍遥游》中的那段。他说:“那是一场特别伤感的酒。写下它,就意味着这段短暂的旅程要结束了。从写作者的角度说,我付出的感情会更多,我想尽量写出融洽、欢乐的感觉,但那时我已清楚知道他们的结局。对我来说,心境是复杂的。”

小说之外,身为这一切饮酒场景的创造者,班宇则更多地保持清醒。名气渐增,一些酒局随之而来。如果处在写作进程之中,他会尽可能控制酒精的摄入量。“喝掉太多的话,第二天会变得懒散,就不愿意去琢磨小说了。对写作的人而言,这确实有些耽误时间。”

现在,他身边喝酒的人少了,喝大酒的人更少。逢年过节,班宇与几个朋友相聚,要么分一瓶白酒,要么拿两瓶红酒“意思意思”,大家更倾向于多聊会儿天。他觉得,友人们似乎也对酒产生了疲惫感。

“我们不像过去那样能那么快缓过来了,二十岁出头儿喝一顿大酒,第二天该上班上班,该干吗干吗。换作现在,第二天什么也不想干,可有些事情又不得不做,比如带孩子,比如工作。”

饮酒和熬夜,成了他和身边人不在行也不热衷的两件事。可每当夜晚来临,他路过饭店,透过橱窗,仍能看到许多人紧握瓶罐,滔滔不绝,一次次地干掉杯中酒,天天如此。那些时刻,他知道,只是自己和周围人有些倦怠,而对喝酒怀有热忱的,总有人在。

正在划拳的姐妹俩。(图/徐盛哲)

四、三种酒事,三种心事

回归具体生活,酒同样发挥着不同的效用。在采访中,班宇分享了几个与酒有关的故事,若以第三人称转述,恐失掉其中意趣。遂以他的视角,还原三个酒事与心事。

1

去年有一段时间,我在剧组工作,白天忙碌,晚上也是。白天忙开会、拍摄和讨论剧本,晚上忙喝酒。昼与夜相互关联。白天经常要工作十几个小时,人物的发展轨迹没有着落,在摄制现场,也常收到不太顺心的反馈。我们压力挺大,一周喝个三四次,比较正常。晚上喝酒,我们不聊白天。人的注意力得到转移,精神也就放松下来。

另外,刚刚进组时大家并不熟络,但作为工作伙伴,(相互熟悉)是必要条件。相熟过后,才能摸清每个人的性格,以便推进各自负责的部分。所以,喝酒是简单的办法。几个人,一顿大酒,对彼此的了解也就差不多了。

2

刚上班那阵儿,我去济南出差。按原计划,头一天办完公事,聚个餐,第二天去泰安爬泰山。酒局上,我们讲清安排。主办方听完说,既然这样,那今天快点喝。我们以为酒局会很快结束。没承想,他们说的“快点”,是迅速喝掉所有带来的酒。

白酒饮尽,主办方又提议点些啤酒。两掺儿着喝完,我们才被送上列车。我的感觉是,东道主果真与外界相传一致——好客山东。等到第二天,我才听说,招待我们的那桌人全是从沈阳过去的。

3

获“智族GQ年度人物盛典年度新锐作家”那年,我参加了他们主办的晚宴。我是第二个走红毯的,走完径直去了会客厅。厅里空无一人,灯光打得五颜六色,音乐一响,更显荒凉。我没招儿,只好拿起酒。酒挺好喝,每喝几口,厅里就能多一两个人。

嘉宾之间,交集不多,所有人像是在做布朗运动,点点头,问一声“你什么时候来的”“那你啥时候走”。我不是太爱social的人,无事可干,只好喝个半醉。那大概不是一个喝酒的场儿,顶多算是提前安置,以免上桌显得更加孤独。

黑龙江一家半地下KTV,聚会中的女性。(图/徐盛哲)

本文来自微信公众号:刀锋时间 (ID:hardcorereadingclub),作者:L,编辑:陆一鸣