【来源:虎嗅网】

2022年年中,年近30岁的李殡殡转行成为一名殡葬师。转行之前,她的职业是互联网公司的产品经理,在工作和个人生活中还未直面过死亡。

过去几年,李殡殡送走了400多位逝者,这其中有100多岁的高寿老人,也有匆匆走过人世的孩童。她从亲人口中认识、了解、观察逝者,再将其一生浓缩在几页悼词之中。她陪伴亲属挑选墓地、举办葬礼、烧纸祭拜,将亡者送达另一个世界。

葬礼连接生者与亡者,人与人的告别基调是不一样的——失去孩子的年轻父母,无论殡葬师如何布置葬礼,都“无法让弥漫在角角落落的疼痛感消散掉一丝一毫”;独自送别弟弟的白发老者,“孤零零的老人,守着一具孤零零的遗体”,白发老人是逝者的哥哥,他不知道自己离开时,谁又能给他送别;高寿老人的葬礼上,子孙亲友是平静释怀的……

几乎每一天,她都在与死亡打交道。她也在现实中接受着最直观的死亡教育,并体察这份职业的价值:

“就像龙应台在《目送》里写的那样,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。”

以下正文以李殡殡第一视角叙述:

产品经理的困惑:数据背后,生死是什么样的

当我还在做产品经理时,在我心里,死亡是一个很模糊的概念。尽管在工作中,这件事情其实并不遥远。

那时,我正负责着一个与“高危儿”有关的项目,隔三差五,便要到上海各家医院去与医生碰面。从科室正门到会议室,要经过一条长长的走廊,病房就在走廊旁边,透过手边的巨大玻璃窗,能够清清楚楚看到病房里的高危产儿。

虽说医院是一个生死并存的地方,每天有人出生,每天也有人死去,但高危儿病房却是与众不同的:这些孩子尚未熟悉世界,就要直面生死,人生一开始,便介于生死之间。并不是每一个孩子都能转危为安,也并不是每一个孩子的父母都怀有希望。我在那里听到过许多类似的传闻——孩子正在抢救,父母消失了,医疗工作者们没有放弃,双亲已经先放弃了。

面对着这些场景,对于精神上的折磨可想而知。那时候我很怕去医院,但因为工作,又不得不穿过那条走廊,坐在会议室里,待上一个小时,再从原路回到公司,对着电脑一直忙到晚上十一二点。对于医生们来说,这份工作关乎生死;可对于做产品经理的我来说,只有电脑屏幕上的一串一串数据。

我不时会想:数据背后的人是谁呢?他们又来自哪里?我做的这些工作对于他们有没有帮助?这些孩子最后的结局又是什么?

但这一切都是一无所知的。

久而久之,人难免会产生一种很虚无的感觉,好像不知道自己这样生活下去有什么价值。很长的一段时间,每每一踏进医院,我都感到自己进入了一个很奇怪的情绪里面,眼前的一切似乎都很不真实。直到夜深人静,走出医院大门,当独自站在街头,望着对面馄饨店飘出团团白烟,那一份鲜活的感觉才重新回来,自己也总算可以暗中深吸一口气,“终于回到了人世间”。

这样的感觉越来越强烈,促使我最终做出辞职的决定。2020年春节,我离开这份年薪三十万的工作,计划去读一个心理学硕士,这并非仅仅出于工作上考量,其中还有更深层次的原因。正如心理学家维克多·弗兰克尔所说的,并不存在什么终极的生命意义,只存在对每个个体生命的个体意义。换一个角度来看待从前的生活,或能够让我从新好好思索一下身边所发生的一切。

接下来的两年,虽然考试经历了两连败,不过在那两年里,我阅读了大量和心理学有关的书籍。一个念头开始变得越来越强烈起来:那些不同的人生际遇背后,对每一个亲历者而言,他们是如何看待自己的这些过往呢?

不同的念头导致了不同的选择,而不同的选择又造成了不同的后果。每一个后果,都决定了每一个人生的走向。而这些走向,又构成了人们对于世界的不同认知。那么,当死亡来临时,有多少人会真的对自己的一生了无遗憾?

忽然有一天,我就冒出这样的一个极端的想法:我应该去看一看,人在死亡的时候会发生什么。

2022年6月,我进入了上海的一家殡葬行业服务公司,成为了一名“摆渡人”。

第一次走进墓园

印象里,殡葬这行当,从来都出现在社会新闻上面,要么涉及“坑蒙拐骗”,要么遇上了“扫黑除恶”。不过我很幸运,那是一家正规公司,除了要穿得从上到下一水儿黑。

入职第一天,我被派去了上海郊区。从闵行到奉贤,四十公里路程,七点出发。车子一头撞上了早高峰,拥在车流中走走停停,好不容易才将城市的轮廓远远甩开,当喧嚣渐渐消散,眼前随之也变得宽阔安宁了起来。

这是我第一个任务:与同事一起,陪客户去挑选墓地。不是迫不得已,鲜有人会认真研究死后要葬在什么地方。大多数人对于墓地既陌生,又茫然,还掺杂着恐惧。

我同样如此,不过身临其中,却发现眼前倒也并非想象中的那般荒凉和凋敝,整个公墓仿佛充满生机,反而像个公园一般到处绿油油的。眼前是一片精心修建的草坪,四下里栽满了林木,道路两侧种满了花草,甚至还能见到接驳车,一辆一辆,将扫墓的人们载往不同的区域。而墓碑在远远的地方,一个一个整齐地排列在阳光下,望过去,就如同海平面上的岛礁。

同事见我神色好奇,偷偷告诉我,这是因为设计者不希望公墓呈现出阴森森的景象,更希望能让人在探望亲人时,有一种轻松的感觉,“就像春游一样的感觉,晒晒太阳,甚至举家一起来个野餐。”

不过,墓园终究还是墓园,跟公园终归是不一样的,周围静悄悄的,没有太多人,也听不到欢声笑语,更不要说野餐了。我们被墓碑所环绕,脚步变得缓慢沉重,不知不觉连说话也开始轻声轻语。

我静静地看着那些墓碑上的文字,心中盘算着逝者的年龄。他们有的正值壮年,也有的是耄耋之年的老者。如今,属于他们的只有这块方寸之地,墓碑上刻着他们留给后世的所有信息——名字,出生和死亡的年月。

还有许多家族墓地,从姓名和出生日期上,很容易就可以分辨出谁是长辈,谁是晚辈。晚辈们埋葬了长辈,未来又被后来人埋葬,这称得上是一种循环。从这个角度上看,他们不光在给别人挑选墓地,也是在给自己选择长眠的地方。

在墓园里,我们待了整整一个上午的时间。奇怪的是,临别时,我并没有觉察到一丝恐惧,反而心中泛起了淡淡的平静。分别时,客户说很感激我们,因为我们在身边,他觉得心里面很踏实。

说起来这样的关系颇为奇异,因为无论如何,大家只是相逢不久,彼此并不熟悉。为什么要感谢一个陌生人呢?后来我才明白,那是因为死亡不光意味着终结,同样意味着未知,在见面对未知时,每个人都是茫然的。

那天下午,我还做了另外一件事:一个老先生做七,需要我和同事们一起去带着家属烧纸。

回城的路上,天空莫名下起了一阵短暂的雷雨,奇怪的是,等我们一赶到地方,天空又突然放晴了,一道漂亮的彩虹遥遥挂在蓝天上,也将家属们脸上的阴霾一扫而光。随着纸扎燃起,火苗在盆中一跳一跳,“在那边好好生活”的声音此起彼伏,眼前很快出现了一团烈焰,片片灰烬被热气吹起,在半空纷飞。一股热流扑面而来,连绵不断。

这样的热流让人感到暖洋洋的,我也是开心的,因为感觉就像是在给人送礼物。尽管我对是否真的存在鬼神持怀疑态度,也不确信老人家是不是真的能够收到这份心意,但这并不妨碍从此以后,烧纸成为我最喜欢的一个事情,哪怕是在七八月,顶着炎炎烈日。

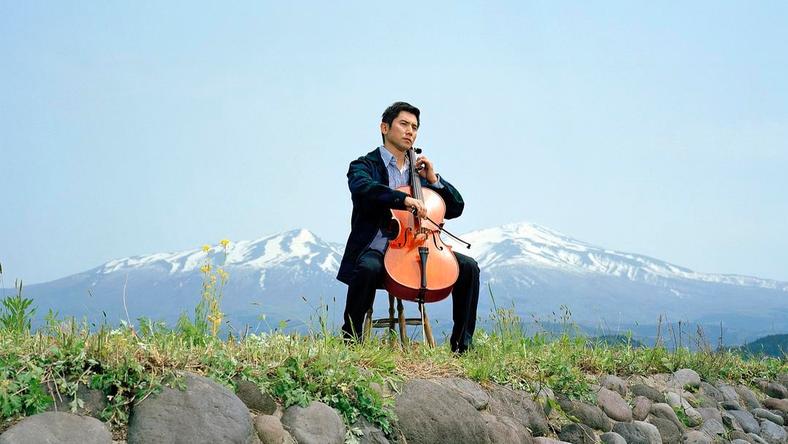

陪家属烧纸(李殡殡供图)

最直观的死亡课

对我们来说,选墓地和烧纸,只是日常工作中很小的一部分。我们日常做的最多的,是给逝者筹办追悼会。传统文化讲究“事死如事生”,身后仪式是大事,过程既琐碎,又繁杂,从灵堂布置开始,到最后安葬,处处少不了忙碌。

在追悼会上描绘逝者的生平是众多环节中的一个。为了让大家重新认识逝者,也为了让活着的人感受到那个逝去生命活过的力量。

司仪会站在吊唁者面前,把往生者的过往娓娓道来,期间伴随的音乐,各种风格的都有,有的是逝者生前喜欢的,有的是家属特意选的、带着家庭共同记忆的,戏剧、红歌、歌剧、流行音乐、古典音乐,甚至还有儿歌。这一点,可能跟很多人想象的不同。

如何描绘出往生者的信息,那是属于我的工作。做这件事情离不开与家属们的频繁沟通,在我眼中,这倒也不算难题,因为做产品经理的时候,我没少与客户沟通过。真正做这个工作后,我很快发现,定义一个产品与定义一个人的人生,是全然不同的两件事。毕竟产品直接且清晰,而人却是复杂的,也是矛盾的。就算逝者子女,也很少能准确定义出父母是怎样的一个人,尽管每个人从小到大都深受父母的影响。

有一次,在了解一个老者的生平时,面对提问,二十几个亲戚各执一词。有人说老者很固执,也有人告诉我老者其实十分随和;有人说老人性格急躁,也有人说老人也有耐心的一面。彼此观点充满了冲突,谁也说服不了谁。乍一看很让人困惑,但想一想也实在正常——无论情感上亲疏与否,每个人都只是观察者,逝者内心深处的体会和感受,怕是永远也不会有人完全知悉。

换句话说,我要像个记者一样,从每一个微小的细节里,拼凑出一个人生前的样貌,比如子女名字的来历,也比如老人珍爱的一个小物件。一个家属向我展现了老人亲手做的工艺品,他说:“你看,他整天都在捣鼓这些东西呢。”语气平静,但面露悲伤。

这些细节被悉数填充在了文案里面,变成了一段段简练的汉字。我只能尽力还原,无法断定自己的描述是否准确,唯一能确信无误的,也只有上面的生卒日期罢了。

葬礼上的场景(李殡殡供图)

追悼会上,总有一些故事让人难以忘记。

在我入职整一个月时,有一个老人联系我们给自己的弟弟举办葬礼。追悼会放在了殡仪馆最小的礼厅,场景可谓清冷:一个孤零零的老人,守着一个孤零零的遗体,陪在他们身边也只有几个陌生的工作人员。

从逝者的状态上,不难猜出死前的遭遇。他骨瘦如柴,指尖上的皮肤已经微微溃烂——这都是照顾不周导致的病变,不知道过世前老人经历了什么。追悼会开始前,确认弟弟遗体时,老人叹了口气,口中的话不知道是说给弟弟,还是说给自己,“人活一辈子也就这样,还有什么告别的。”

我没有办法来安慰他,想不出任何话语,只感觉阵阵心痛。虽然我熟悉葬礼的每一个环节,但还不到三十岁的年纪,未来还很漫长,我从没认真思考过当快要走到生命尽头时,会如何看待自己的一生。而老人就站在接近走完一生的地方,显然比我更有资格来做出评判。

告别完遗体,逝者也行将化作灰烬了。坐在火化间外的座椅上,老人望着我,忽然很认真地说,希望在自己死后,身后事也全部交给我们来处理。

“您的亲人呢?”我问他。

“都离开我了。”这是他的回答。

他告诉我,自己很久之前离了婚,虽然有一个女儿,但女儿并不亲近,能够称得上家人的,也只有弟弟和年事已高的姐姐。弟弟一辈子没有结婚,孤苦伶仃的,好在还可以由他来处理后事。那么等到他自己去世时,那该怎么办?

“我弟弟今天这样,能够有人送,有人重视,算是他人生里面比较好的一件事情了。”他很平静地聊着弟弟,又好像是在聊着自己。

可惜按规定,既然老人有女儿,那就只能由女儿负责。望着老人的脸上那抹失望的神情,连带着我也产生了一种无力感。想一想也是,人不光没法对抗死亡,连自己的身后事也不能做主,还真是挺让人无奈的。

不过这也让我忽然想到,假使有一天自己遇到死亡,死后的事情会是什么样呢?我想,那就随它去吧。身体就像一个容器,大限已到,使用权就不再属于自己了,至于体面不体面,那该由活着的人操心。

送别

日日周旋在与死亡相关的各项事务里面,慢慢地,我开始适应了殡葬这一行,生活格外充实忙碌。大半年的时间一晃而过,有一天跟父母聊起天来,父母感慨我好似变了一个人一样,“开朗很多,也快乐了很多”。

说来奇怪,虽然在许多人眼里面,死亡很让人恐惧,但每一次完成仪式,目睹逝者被安葬,我的心中从来只觉得踏实,有一种真切地活在人群里的感觉。可明明与陌生人的这些相逢,全发生在有人死去的特殊时刻,这可真是诡异。

而这半年多里,还发生了另外两件事。

一次是在2023年刚入春的时候,那一天客户为过世的父亲预定了骨灰盒,结果阴错阳差的,我把别人的骨灰盒递到了他手上。等我发现时,对方已经赶往墓园上,里面也已经装进了骨灰。

出于传统和尊重,骨灰是不太好再取出骨灰盒的。这让客户十分生气,“你说,我现在要怎么办?”

办法是临时想出来的:或是现在我赶往墓园,把盒子给换回来,当然这样做的代价是,骨灰要重见阳光;不换骨灰盒也是一个办法,作为赔偿,我自费为老先生做七祭祀。

“算了吧,就别再折腾我父亲了。”客户选择了后者,自己工作失误给这个家庭造成的遗憾一直被我记在心里,虽然家属原谅了我,之后的两年我们也都保持着紧密的联系,但那之后我每参与一个家庭的治丧,脑子里头都会提紧这根神经,一再核对确认。

其实,我知道还有第三个办法——反正客户也没察觉,没人开口,事情稀里糊涂地也就过去了。但我没法这样做,我骗不了我自己。

另外一件事情,是关于我自己的。

无论是在墓地,还是在灵堂,每当最后的仪式办完,望着客户的骨灰盒,不知道为什么,我心中都会产生一种奇怪的释然感觉。我常常想起弗洛伊德的观点:人存在着自我意识和潜意识,潜意识主导着人的大部分行为。如果释然是源自潜意识,那么我的潜意识里,释然的原因是什么呢?

有一天,在送走一个老人后,我忽然就意识到,一切与姨妈有关。

小时候父母忙于工作,我的童年几乎都是在姨妈身边度过的。对于我来说,她并不仅仅只是血缘上的亲属,也是精神上的依赖。在我读初三时,姨妈因为癌症过世,那时为了中考,家里人没有将这个消息告诉我,直到顺利进入高中后,我才从别人口中得知姨妈去世的消息。

我错过了与姨妈的最后一面。

好端端的一个人,怎么忽然就消失了?从此之后,这件事情变成了一个心结,哪怕我离开兰州来到上海,也从来没有发生过变化。许多年里,我总是不由自主地会想到她,想着想着,眼泪不知不觉就落了下来。

有一次我感觉自己似乎又见到了她。那是在读大学的时候,拥挤的地铁上,无意之间瞥到一个老阿姨。她背对着我,背影似曾相识。我知道那一定不是姨妈,然而还是默默跟在她身后,走下地铁,站在站台上,目送着她融进人流,直到这个背影在视野里消失得无影无踪。

从毕业到工作,很长的一段时间,我想不明白这件事情为什么始终无法过去。直到后来,接触了太多的送别,我恍然明白了心中的那个缺憾——她占据了我孩童时期的每一个片段,可是最后我却没能亲眼见到她的离开,仅仅是一个通知告诉我:她死了。

那些葬礼,就像一剂一剂药膏,涂抹着我心中的这个伤口。我也明白了这些繁复仪式的意义所在。

就像龙应台在《目送》里写的那样,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。

目送的过程与其说是为了逝者的体面,倒不如说是为了疗愈生者。它影响着生者要如何继续活下去。

葬礼的基调

想明白这些,也就想明白了自己的意义所在。接下来的日子里,我不断告别逝者,不断地观察着活下来的人。我发现虽然每一场葬礼都是哀伤的,但哀伤的基调却各不相同。

我遇到过的最年长的逝者有106岁高龄。出现在那场追悼会上的,除了她的子子孙孙,还有许多街坊邻居。在仪式开始前,大家忙着互相寒暄攀谈,现场热热闹闹的,充满了久别重逢的喜悦。直到遗体告别时,四下终于响起了哭泣声,不过这些哭声是因为难舍难分,并没有让人感觉到强烈的“疼”。

小孩子的仪式是另一番景象。有一次,大家预备了许多玩具作为礼物,还在花篮上面放满了气球,甚至连棺木上也贴满了孩子生前喜欢的卡通贴纸,只为了让肃穆的氛围淡一些。可惜当追悼会开始,我们还是遗憾地发现,无论如何花心思,也不能冲淡父母的悲伤,更不能让弥漫在角角落落的疼痛感消散掉一丝一毫。

最让我难以忘记的是一个父亲。他带着孩子从长沙来到上海就医,希望孩子可以健健康康地回到家,却没料到孩子却在上海走完了短暂的人生。

那一天在殡仪馆里,男人形单影只,像是一棵衰败的树,一个人默默确认遗体,默默举办追悼会,在角落里轻声给孩子母亲打完电话,最后静静地目送着孩子被推远,直至躯体消失在了火化间。

可是到最后,当决定签署骨灰放弃协议那一刻,手指才一握起笔,他却如同突然失去了魂,颓然瘫坐在冰冷的大理石地面上放声大哭。

我理解那样的心情,放弃领取骨灰,意味着从此孩子只能留在遥远的上海,连日后的祭奠也变得遥不可及。可是为什么不能将骨灰带回去呢?这个疑问我没能问出口。

后来我听说在一些地方的风俗里,未成年就死去的小孩是没有资格在家乡墓地中安葬的。某种程度上,这也是为了缓解为人父母者的哀伤,为了让活着的人继续活下去。对于这样的习俗,我虽理解,可是始终不能认同,因为一些遗憾就算可以无视,却并不能否认它的发生,因为好好安置死去的人,很大程度上也是在安置自己。

也有一些葬礼,注定是要充满遗憾,也充满唏嘘的。

在殡葬行业里面,难免会接触到自杀的逝者。我忘不了一个小姑娘,年纪轻轻,长得漂漂亮亮。生前她是一名网红,每天在网络上做直播,谁也想不到,在花一样的年纪,就因为和男朋友吵架,会一气之下纵身跳进河流。

那个男孩子说,女孩子威胁说要跳河时,他只当是无理取闹,没想到他离开后,女孩子真的选择了这样一种极端方式来了结人生。

女孩子到底是一时任性,只是想要让男朋友来安慰自己,还是那一刻她当真想要结束掉自己的生命,这个问题的真相恐怕永远也不会有人能够知悉了。唯一明了的是,在领取骨灰的那天,到场的只有她的父母。他们急匆匆地从安徽赶来上海,而那个身在上海的男朋友却一直没有露面。

在许多文学作品里,殉情往往被赋予了浪漫和诗意,但在现实生活中,生命没有回头的机会,无论幸福也好,不幸也好,这些个体的体验终将烟消云散。我想在死亡面前,许多事情根本不值得。

与姥姥告别

2024年7月,我回了一趟家,去参加姥姥的葬礼。虽然我已经为许多人举办过仪式,但真正面对亲人的离开,这还是头一回。

在丧礼上,我第一次见到妈妈手足无措的状态。她是个强势的人,在家族中说一不二,可这一次面对着姥姥离世后的那些繁复的准备工作,她十分茫然,也十分焦躁。不止一次,她怒气冲冲地在灵堂里发脾气,“我妈都死了,你们为什么要问我这些问题?”一如我所见过的那些逝者家属。

最后,操办后事便落在了我的身上,每天忙着补办手续,忙着张罗着各种事宜,匆匆忙忙的,连悲伤的空暇也没有。只有当夜深人静,守在棺材旁,一切喧哗归于寂静,那种痛苦的情绪才忽然涌现。我明白自己舍不得她离开我的生活,但也明白,这件事情是注定的,只是发生在了现在。至少在临终前,姥姥已经见到了每一个想要见的人,相对于那些孤独的老者,也算少了许多的遗憾吧。

在北方,入葬后还有圆坟仪式。一连几天,亲属来到墓园修葺坟墓,摆上贡品,说一说话,然后一起祭拜。小的时候,由于身体羸弱,父母从来不让我参与,因此对于给亲人上坟,我一直不知道是什么感觉。

现在年龄渐长,顾忌变得无足轻重,当我来到姥姥的坟前时,我意外地发现自己体会到的不是悲伤。望着姥姥的坟墓,我想起了小时候放假,每次见到姥姥,在姥姥面前撒娇的场景。原来记忆中的快乐并不会因亲人的逝去而消失,一次一次来到坟前,我感觉到自己又回到了姥姥家中。

顿时,我更深刻地明白了“事死如事生”的含义。那些严肃的传统仪式,让人知道了死亡并不意味着一切的结束,生命中的许多瞬间还会以另一种方式绵延下来。

尽管没有任何宗教信仰,但在回到上海后,我还是来到庙宇,给姥姥列了一个牌位。既然没有办法回到家乡,那就每个月去庙里去看一看吧。我依然会想念她,想着想着,就一个人在被窝里偷偷哭到胸口发疼,可一见到她的名字,就仿佛又回到那些清晨,在家乡的墓园摆上一些贡品,悄悄地说一些话,哀伤也就有了安放的地方。

两年时间里,我陆陆续续送走了400多名逝者,加上祭祀中服务过的客户,累计起来已经达到了四位数。可以说几乎每一天,我都在与死亡打交道。尽管如此,关于两年前的那个“有多少人会对自己的一生了无遗憾呢?”的疑问依然没有答案,不过我却感悟到了另外一件事情。

每个人的人生都是一本厚厚的书,文字上写满了喜怒哀乐,是喜是悲,取决于自己阅读的方式。我曾经送走过一个老奶奶,她一生未婚,膝下无子,年老时还因为沉迷于在家中堆积废品被邻居投诉上过新闻报道。可在另一方面,她十几岁时果敢地拒绝了包办婚姻,独自出走,一辈子过得风生水起,哪怕在临终前,依然在努力地学习英语。到底她有没有遗憾,我无从知晓,但能够确定的是,这个老奶奶让自己度过了一个多姿多彩的人生。

既然死亡是注定要面对的事实,那么从出生开始,每个人其实都站在走向死亡的道路上。没人知道它是否遥远,也没人知道它会以怎样的方式到来,唯有抓紧每一个活着的时刻,好好与自己相处。

(备注:为保护个人隐私,文中人物李殡殡采用化名)

本文来自微信公众号:观廿,作者:李渔,编辑:黄粟