【来源:东方财富】

近日,上市银行紧锣密鼓召开2024年度业绩说明会,其中“市值管理”成为银行高管的一大热门回应。

实际上,近期不少上市银行也陆续发布了各自的估值提升或市值管理计划——从服务实体经济、做好金融“五篇大文章”、稳定现金分红、强化自身战略等角度出发,描绘了未来一段时间内的行动方案。

近年来,受红利投资价值催化,银行股估值普遍从历史极低位置向上修复,获得了较为可观的累计涨幅。不过,从市净率上看,银行股“破净”仍是常态。多位分析师认为,长期来看,银行板块的估值提振仍有赖于经济复苏和盈利能力、资产质量等基本面改善。

发布市值管理“施工图”

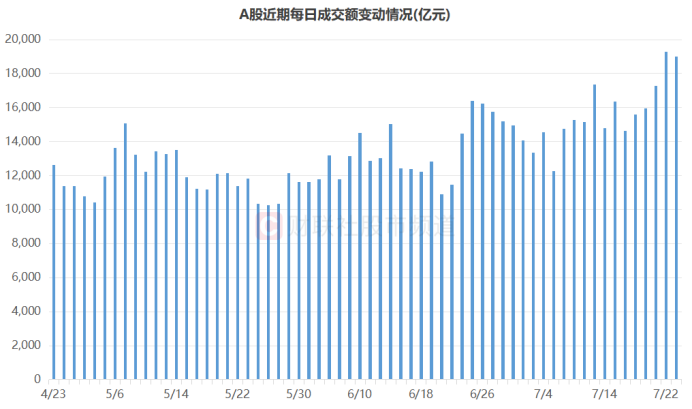

3月31日,是A股一季度的最后一个交易日。数据显示,今年一季度,银行股的表现明显分化,兴业银行、齐鲁银行和招商银行年内累计涨幅均超10%,而郑州银行、常熟银行等累计跌幅均超5%。

总体上,股价涨幅居前的多是盈利指标或资产质量相对靠前的银行,以城商行和股份行居多;股价跌幅榜方面,较大占比来自部分估值低、经营业绩有一定压力的中小银行或股份行。

为了提升股价未来中长期的表现,上市银行已经开始行动。近日,已有30多家A股上市银行陆续发布各自的“估值提升计划”或“提质增效重回报”行动方案,为市值管理标注了具体的实施路径。

国有大行方面,邮储银行在估值提升计划中表示,将通过提升经营质效、完善现金分红等举措,促进该行投资价值进一步体现。比如,在分红比例上,邮储银行自2018年将比例提升到30%后保持稳定至今,H股上市以来累计分红达1600.90亿元。

股份行中,兴业银行表示,在经营方面将继续对照盈利能力强、客户合作深、风险成本低、业务结构均衡、经营特色鲜明“五个维度”,持续提升战略执行、客户服务、投资交易、全面风控、管理推动“五大能力”。今年,该行的分红比例也首次突破了30%。

来自城商行阵营的青岛银行表示,将与各方股东积极沟通,鼓励股东增持本行股份。

证券时报记者注意到,多家银行相继披露估值提升计划,实际上也是对证监会2024年11月发布的《上市公司监管指引第10号—市值管理》文件的响应。根据该规定,长期破净的上市公司需制定估值提升计划,并通过董事会审议后披露。而所谓“长期破净”,是指上市公司股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于当年的每股净资产。

中泰证券研究所所长戴志锋对证券时报记者表示:“中短期来看,该政策强化了银行股高股息逻辑,对险资等中长期配置资金的进场起到催化作用,从而提振估值。完善中期分红制度、明确分红比例下限等方式,是对银行板块高股息逻辑的进一步强化,对险资、养老金等长期资金的配置需求提升了吸引力,从而带动自身估值修复。”

估值仍受多方面因素制约

长期以来,内地银行股是破净“重灾区”。数据显示,截至3月31日,A股42家上市银行中市净率低于1倍的有41家,仅招商银行作为“独苗”未破净。其中,市净率低于0.5倍的银行更是多达10家。

对于银行股普遍破净的现状,戴志锋认为,这是多方面因素作用的结果:一是顺周期属性与经济预期——银行业绩与宏观经济高度相关,经济增速放缓或市场对经济复苏信心不足时,银行资产质量、信贷需求和净息差等核心指标承压,导致估值折价;二是市场结构与风格偏好——由于银行股市值大、股价波动小、短期爆发力弱,对短线资金的吸引力也相对偏弱;三是业务经营——目前,银行业存在盈利模式同质化、对利息收入依赖度高的问题,国内银行收入来源仍以利息收入为主,非息收入占比偏低,差异化竞争不足也导致市场对银行股的长期增长空间缺乏信心。

与此同时,银行还受到资本充足率的限制。在当前利率偏低、银行自身非息收入占比也较低的环境下,银行资本内生增长的能力有限,因此往往面临资本不足而需要外部补充资本的情况。

事实上,从全球市场来看,银行业相对于其他行业估值偏低也是普遍现象,港股、美股和欧洲市场中的银行股破净并不罕见。中金公司研报指出,德国、日本、韩国等银行股的市净率也存在长期低于1倍的现象,主要原因是在低利率和人口结构变化的环境下,银行业息差收窄、净资产收益率(ROE)下降。

“长期来看,银行板块系统性摆脱破净仍依赖于经济复苏和资产质量提升带来的基本面改善。”戴志锋表示,当前市场对银行盈利增速放缓、息差收窄的担忧仍存,政策支持叠加险资的高股息偏好可提振估值水平,但估值系统性修复到1倍PB以上仍需基本面配合。

证券时报记者根据国有大行和股份行2024年年报梳理发现,尽管去年上市银行普遍维持营收、净利润的增长,但净息差依旧持续缩窄,四大行同比缩窄18~19个基点(BP);同时,非利息收入普遍承压,中间收入均有一定下行。

稳定分红吸引中长期资金

近期,上市银行披露财报的同时,还纷纷预告各自的2024年度分红比例和派息总额。其中,六大国有银行依然保持较高的分红比例,均在30%左右,拟派发的年度总金额超4200亿元。

稳定高分红的属性叠加相对较低的波动,银行股也吸引了包括保险资金在内的低风险偏好资金。2024年年初以来,险资明显加大增持及举牌银行股的力度,今年以来这一举动进一步加速。据证券时报记者不完全统计,2025年以来已有至少5家银行被险资举牌,招行甚至成为被二度举牌的上市银行。

“险资增持高股息银行股,本质是险资负债端属性、政策导向与新会计准则共振的结果,长期配置需求占主导地位。”戴志锋表示,保险资金(尤其是寿险)具有长期负债属性,需匹配稳定现金流以覆盖保单成本,高股息银行股能提供稳定分红,与险资的久期和收益需求高度契合。另外,政策推动中长期资金入市,明确要求险资加大权益配置,国有险企新增保费的30%需投入A股,银行股也因此更受青睐。

值得提及的是,多家上市银行高管近日在业绩发布会上积极回应了市值管理的工作安排。兴业银行董事长吕家进表示,做好市值管理需要“内外兼修”——外部来看,首先看大市要增强信心;从内部来讲,关键是“练内功”、增实力。

光大银行董秘张旭阳表示,在推动估值提升的过程中,经营管理能力是基础,市值管理是手段,下一阶段光大银行将积极争取更多的耐心资本和长期资金来配置。

招商银行董事长缪建民表示,做好市值管理,最核心的是做好经营、增强盈利能力,第二是要增强风险管理,第三是要增强创新。“如果市值管理的核心变成讲故事的话,市值管理是做不好的。”他说。

(文章来源:证券时报)