【来源:虎嗅网】

本文稍微有点长,主干是:

1、如果西降,必然会冲击东升。

2、压在消费复苏上的担子就更重了,而这是全市场内外资争议的焦点。

3、在一般的数据分析以外,引入阶层群体分析来看各自面临的消费障碍,找到复苏的可能时点。

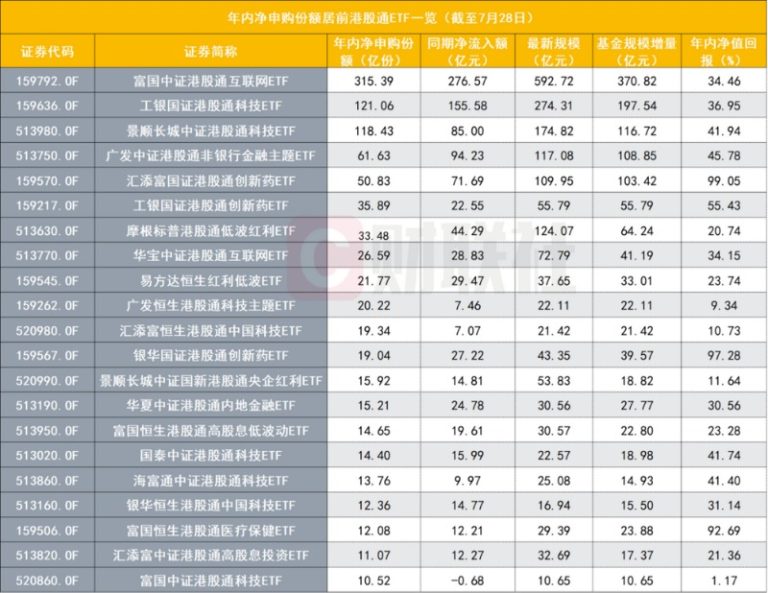

有时候一图胜千言,如果不看全文,以下是文中最重要的2个图:

我之前阐述过对东西两边的看法,很快走势就开始兑现,东边很清晰,且市场上很快出现了朱啸虎引发的类似讨论;西边想反弹后减仓,但目前看反弹力度弱于预期,继续往下掉,会继续保持追踪。

(以下为正文。)

东升西降叙事面临的问题在于,如果西降得太快、太剧烈,东升也会受到拖累。

自疫后开放以来,由于内需薄弱,叠加抢出口,净出口对我国GDP增速的拉动占比已经接近50%,超过了投资和消费。消费是收缩的重灾区。

尽管对美国出口的直接敞口降低,但不可否认,过去几年里美国一直是拉动全球需求的引擎。东盟、墨西哥、欧洲对美顺差都在扩张,都有内需不足的缺陷。

大摩的最新报告认为,2季度开始美国关税对中国增长的拖累将达到0.6个百分点。但如果美国经济恶化,拖累完全可能突破1个点。

那压在消费上的任务就更重了。

至于投资能稳住就好。企业面临非常现实的抉择。继续花大钱投资,回报率下降,还会压缩利润和现金流。在全行业利润收缩的情况下,维持运营保住现金流、熬死同行,更有机会笑到最后。尤其是技术更新迭代慢的传统行业。

AI、机器人的局部结构性投资增长不能掩盖全局投资回落的现实。

社会分群

当前消费是否复苏仍然是个争论焦点。我起初赞同一个观点:中国居民不是没钱消费,而是不敢消费。但细思之下,其实应该避免一言概之,而应拆分人群,引入实事求是和阶层分析的精髓。

我们把消费结合阶层分析打开来看。

从矛盾到协调

这是一个很笼统的划分。但它的核心是,上半部分的两个群体面临的激励体系有明显的分水岭。

左边遵循的是治理逻辑,右边遵循的是市场逻辑,但两者不是绝对的。中国特色的市场经济使得两边深度交缠。举个例子,右边在投资产线时会考虑地方政府的拿地补贴和产业政策,甚至忽略短期ROI的计算。左边也会根据市场情况选择性执法,最简单的体现就是各地防疫、税收、处罚力度的巨大差异性,以至于中央要出台统一大市场措施。

在历史上,两边越协调、激励越相容,往往会迎来经济更稳健的增长。而左右两边分歧加大,往往会带来撕裂,拖累增长。

产能的重复建设一部分也归咎于两边逻辑的冲突:战备冗余度和精益管理天然存在矛盾。但其中也有一部分原因是市场信息的不完全-企业家都对未来的预期太饱满,本身是市场缺陷的一部分。

我特意将老人归在了左边。因为大部分领取退休金的老人群体在激励和目标取向上更偏向于公有体系。而这个泛群体在今天社会的影响力极大。

从上至下风险偏好是逐步降低的,主观能动性是逐级下降的。

而底部基石人群的特征,就是跟随上面的指引,经济行动的规划性最短,甚至越来越零工化。

自去年924以来到今天的民营企业家会议,两边的激励机制和目标变得更加协调(Aligned)。

在追求技术突破上,美国的一系列行为将右边猛烈地推向左边。从市场的角度,很多产品能从海外进口、可获得性强时,对国产化是个巨大的阻碍。但严格的封锁使得市场自发愿意投资和使用国产替代方案,并以此为豪。

消费的分群:地产之后,各有所碍

回到消费。分群组来分析,拦住这3个群体的消费障碍,既有共性,也有特性。

过去20多年的经济增长中,3个群体的最大的公约数就是房地产。

房地产既是市场化、城市化价值沉淀的载体、居民增值保值的核心资产、多少人的毕生追求,同时也是政府政绩最重要的抓手之一;拥有单位分房作为置换起步点的公务员本身也是自有房比例较高的群体。它还影响着大量农民工的就业,建筑、基建的投入和回报都离不开房地产的发展。

除了房地产这个最大公约数受损以外,左右和基石层都受到了各自独特的冲击。

对于公有体系,提出勒紧裤带过紧日子,加上政府财政压力巨大,土地收入下降,压力从财政向基层公务员层层传导。审计的趋严也推波助澜。

而市场化体系受到的冲击更显而易见,从外资的离场,到企业内卷竞争加剧带来裁员和薪水期望的下降,都对消费能力和意愿造成双重打击。

裁员尤其影响深远,也是右边群体最独特的压力。因为这直接关系到工作的有和无。

体制内的稳定性有兜底,而基层群体固定开支更灵活、迁移更易,市场上也总存在劳力需求。基层群体在困难期还大量回到家乡城市,收缩开支,在更低的生活环境下主动过紧日子。

但和一二线城市绑定的白领就很难。在繁荣时期,职业特殊技能是白领要高价的杠杆,但在收缩期,一旦岗位需求乃至细分行业消失,变得无用武之地,其实更加脆弱。

图:财新新经济领域的入门级岗位工资在持续萎缩,新经济(新三样等)反而是内卷的重灾区,而老经济(甚至包括很多互联网企业)反而经历了出清,明确了各家壁垒,不再疯狂内卷

政治分析——先给谁兜底?

很有意思的是,左边和基层成了政府优先兜底的选择,很大的原因在于他们有各自极强的统战作用。

左边是自己人,无需赘言。

基层是基石,且人数众多,满足成本低,做争取工作的杠杆最高。尽管中美有很多差异,Trump精明理智的考虑中,基层一样是投入回报最高的基本盘。

政府兜底,先从左边开始,先通过化债充实地方财力,同时给公务员加薪,缓解压力。毕竟干活还是要自己人。对老人的优待、提升养老金也是很直接的措施。

而对基层则通过敦促企业家让出更多的利益(加大社保缴纳比例)、加大公共建设(以工代赈)保底,并有大量的扶农扶贫和精神激励措施。精神文宣在这个群体里回报非常高,甚至高于左边群体。

而右边,极端点概括,身怀财而无依靠,影响力最弱,风险最大。用熟悉的语言来说,就是充满着小布尔乔维亚的软弱性。

这一结果从区域消费上可以体现出来:右边人口主要集中在一线城市。一线和三四线区域的消费增速剪刀差愈加扩大,至今仍然没有恢复。

我认为这不仅是房地产价格下跌造成的,因为很多三四线城市的跌幅高于一线——这很大程度是因为收入就业预期更加暗淡、缺乏兜底造成的。

但无法否认的是,市场经济的重要引擎在右边,尤其是右上人群。当这个人群获得安全感时,消费引擎才能随之启动。

这是一张很有意思的图:一线汇集了大量的右边群体,零售增速最弱;而内陆城市好于一线,并承接了很多一线的回流。就像一线中深圳比较特殊,承接了很多香港的需求。可以理解为新时期的消费纵深降级模型。

再往前看,消费的复苏面临着诸多不确定性。尤其当经济引擎从房地产转向新质生产力的时候。价值的归拢更多的提升到了顶层。

这也意味着未来需要更多的依赖涓滴效应,让上层赚到钱。通过服务业扩大化流至下层。但AI和自动化服务的兴起又将焦虑压在了下层,乃至中间群体身上。

归根结底,对未来的担忧限制了消费支出的能力和意愿。

市场上有大量的讨论,如何激发消费潜能。

如果我们从第一性原理出发,在面临一个必将到来的,AI和自动化替代普通人工,价值往上层归拢的经济体系,我们必须要解决一个压制消费的核心问题:对未来收入和养老支撑的不确定性。

我们不能用简单的一个“强化养老体系“就打发这个问题,因为。这几乎是所有人都知道的明牌:进入倒金字塔的年龄结构之后。供养比在未来会持续下降。靠未来的年轻人养老是个问题。既然是个问题,那预防性储蓄就成了很多人的选择。要不然就是不婚不育降低可选支出。

今天说的消费弱储蓄多和少子化,很大程度都可以归结于上述的养老(或者叫未来)焦虑。这也不是什么新概念,本科就整天拆解终生消费储蓄平滑理论(要记得求导后相等!)。但实践果然是最好的老师。

要破解这样的焦虑必然需要系统化工程和全局协调,加上大力的文宣,让所有人形成共识,否则局部的博弈带来的结果就是多储蓄或少生育。

因为已经写的比较长,具体讨论的几个方向就放在下一章吧,我会尝试在几个通行的方向上做一些新探索,议题包括:1)找到一个持续稳定升值的资产池;2)A股能做这个资产池吗;3)再试试房地产,离不开房地产;4)海外呢;5)提升分配公平性得在繁荣期,而非收缩期,否则代价是削减岗位。得靠更公平的新经济、新企业去把剥削型老企业挤出市场。

本文来自微信公众号:嬉笑创客,作者:CB