【来源:虎嗅网】

过去这几年,地产行业一直在经历震荡。

我们看到了大批民企的撤离,包括像万科也在开年后宣布走向全面“国资化”。

通过这一系列现象和变化,这个行业似乎真的跟过去不太一样了。

像我们过去常说,地产行业到底过得好不好,去大虹桥转一圈就知道。

这里曾经是无数地产人眼中的淘金圣地。

见证了大多数地产总部的拔地而起,冲击千亿规模的豪言壮志犹在耳边。

转眼到了2022年,随着行业快速进入下行期,一栋又一栋的楼被空出。

不知不觉距离2022年,现在又过去两三年了。

但好像有两个问题一直没有被回答。

这么多房企离开之后,剩下的楼怎么办,现在是继续空置还是有获得重生?

还有楼空出来之后,对于大虹桥这个板块来说,它接下来又应该怎么办呢?

带着疑问和好奇,我们在这个还有点冷的二月,再次踏上去往大虹桥的路程,看看这里悄然又发生了什么变化。

一、开发商都走了,留下来的楼怎么办?

刚从虹桥火车站出来不远,就可以看到现在这里所剩无几的房企。

一路上看到的融创、中奥、大唐地产基本都是这个情况。

还有万科和龙湖等房企,看似楼还是这个楼,人还是这些人,但内部已经变了不少。

正如万科集团40周年海报上写的口号,“自强不息万事皆可”,也算是又一次渡过了难关。

第二类就是恒大这种房企都没了,只留下虹桥总部大楼的空壳子。

主入口水景废弃了,沿路长满杂草,还有一些垃圾。

尽管一楼大堂乍看起来还像那么回事儿,铺了大理石,通了水电,摆放了台钢琴和几个沙发做装饰。

但就是没有一家企业在办公的,只留了一个值班大爷。

透过大堂巨大的玻璃幕墙,可以看到这个项目规模相当庞大,相互连接着好几栋办公楼。

这里总建筑面积足足超过50万方,曾是恒大全国商业板图上最耀眼的一个存在。

光地上部分就有13栋建筑,包括7栋写字楼、5栋酒店和1栋商业体。

围着走一圈也要花上点时间,可惜绝大部分楼建成后被围档拦住,四五年来都略显颓败。

之前允诺入驻的恒大汽车、健康等产业链,还有各大知名酒店品牌都没了踪影。

整个中心的交付使用遥遥无期,和恒大集团一起走向了黯然失色。

更惨的是第三种——经纬商务官邸,直接楼都没盖完。

除去当时为了卖楼造的豪华样板间外,其他20多栋楼都陷入停工状态。

整个片区就像个大工地,随处丢弃着建筑垃圾。

为数不多几栋盖好的楼也都是空着的,没什么人办公,就站着几个值班人员。

不知道什么时候才有可能迎来一丝转机。

二、房企的楼还在,但里面早就物是人非了

即使那些还在运营的楼里面,透过玻璃看。整幢楼可能只有某一层有一两家企业办公,超过一半的工位都是空置的。

而旭辉集团36号楼的楼栋指示牌更明显,目前4楼有新能源、通讯科技、贸易和设计公司,6楼有一家数字空间,8楼则是食品公司,其他楼层还处于整层查封的状态。

这些租户看起来和地产都没什么关系,差不多全换了一批。

一路上看到的都是办公招租启事。面积从几十平到上千平不等,焦灼地等待能有新企业的入驻。

租金也是打起了猛烈的“价格战”,最低的算下来一平一天连一块钱都不到。

当然,大虹桥痛苦不堪的不仅仅只有这些房企,还有依靠房地产行业繁荣带动的各类生态和中小商户。

就连星巴克都不再像以前那么热闹,很少再有地产人在这边忙工作聊业务。

家居龙头老大红星美凯龙的日子也不好过。

远远看去,好几座风格统一的总部大楼很是气派,兜了一圈发现,现在真正在用的只有A座,其他几栋楼的人都不多。

房企的离开,最终导致是人的撤离,连带着大虹桥的商业也遭受了一定影响。

台资打造的丽宝广场就是典型代表。

还记得我们三年前在这里办公时,电影院、书店还有小吃街在工作日的客流都还算可观。

没想到这次再来,整个商场没有几家店是正常营业的。

仅剩电影院还靠春节档的余温,在苦苦支撑。

办公楼也没好到哪里去,楼上搬空的差不多,楼下在使用的共享办公位更是寥寥无几。

不得不感叹,前后的对比冲击有些强烈,只能寄希望于后面人气能慢慢恢复。

看到这么多公司和商场的生存境况不太好,房企的楼要么是被留在原地空置,要么就是在苦苦支撑,那么大虹桥这个板块接下来又会怎么办呢?

三、对大虹桥来说,这也是一个时代的更迭

就像万科喊出“活下来”的口号一样,大环境在快速变化,大虹桥自身也需要加快调整。

如果说上一个时代属于房地产,接下来或许更靠得住的,是它强大的交通枢纽地位。

以虹桥阿里中心为例,去年对已有业态进行了合理改善,把闲置空间改造成了大虹桥首个新中式酒店。

既因地制宜,充分发挥商务区的区位优势,又能满足白领和商旅人士的住宿需求。

还有这几年蓬勃发展的虹桥国际中央法务区,比起刚成立时仅有20多家机构挂牌,现在已经挂牌超过150家法律和泛法律服务机构。

实现从律所到公证处、仲裁和调解机构还有法律科技的全覆盖。也为整个长三角地区律师们的业务往来提供了更大的便捷性。

事实上,大虹桥的招商引资从来没有停过步伐。

这两年积极引入新能源、人工智能和生物医药等新兴行业,代表企业有理想汽车、深兰科技、信达生物、正大天晴等等。

新项目也在热火朝天的建设中。

就在经纬商务官邸的西侧,一家智能制造、国际商贸领域的头部企业,去年9月刚开工建设新的办公楼。

闵行前湾、青浦徐泾纷纷打造总部经济。

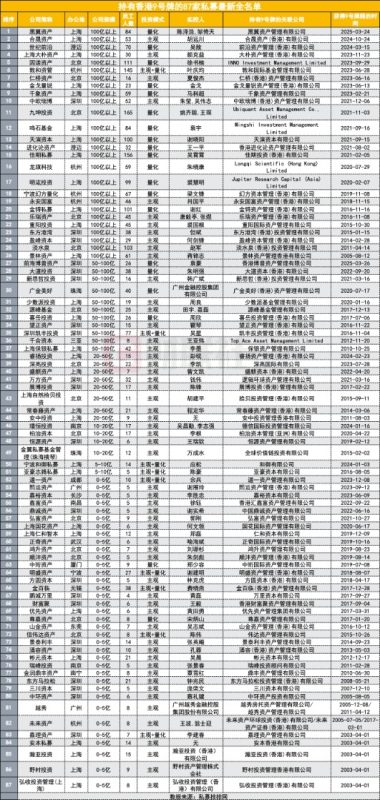

资料整理自网络,仅供参考

大虹桥的税收数据方面同样也有亮点。

并不是说房企走了之后,这里就完全停止发展了。

据相关负责人介绍,虹桥国际中央商务区近三年税收的复合增长率超过20%,去年上半年税收收入超过262亿元,同比增长达到6.5%。

回过头来看,当时之所以选择重点发展地产行业,也是大虹桥和房企们的一次双向奔赴,符合当时的大环境。

既承接了棚改的大量资金和需求,又由万科这样的领头羊带领,吸引了房企源源不断聚集于此,建设上海总部,走全国化道路,把规模做大做强。

光看2010年到2020年这10年,大虹桥确实获得了突飞猛进的发展。

在地产行业的强力带动下,直接让周围多个板块“逆天改命”。

但这几年地产出现震荡,大虹桥就此走上了转型之路。

站在城市发展的全局高度上,依然对这个板块寄予厚望,并提出了迈上新台阶的更高要求。

图源文汇报

专项规划正在紧锣密鼓地制定和推进中,接下来将进一步补足短板、强化优势。

四、结语

大虹桥的概念最早在2005年被提出,到今年2025年,正好走过了快20年的时间,开发建设基本已经完成。

作为地产行业的一个缩影,它背后代表的或许就是一个时代的更迭。

我们还看到,留下来的房企还有一些活得挺好的,比如被称为“闽系地产希望”的国贸股份。

整个2024年,国贸凭借60多个亿的金额,排到了全上海拿地权益金额第8名。

今年也没停下拿地的脚步,踩盘当天刚好是上海首轮土拍,国贸又在松江新城顺利拿地,把“郊区之王”的名号越打越响。

人来人往,起起伏伏,这本来就是时代的常态。

我们也期待,随着大环境逐渐恢复,上海楼市走向平稳。

在不久的将来,以前离开的房企还能再回来。