2021年,响水堡西门。 /受访者供图

胡成不是西北人,对于如今生活在城市里的他来说,大西北更像是遥远的“边关”。那里沉淀了太多历史的尘埃,吸引着无数人前往踏足。

据了解,早在康熙年间,由于西安、兰州成为了清政府统治西北的两大中心,陕甘总督左宗棠和魏光焘,先后征发了民工2万多人,开始修筑西兰大道。如今,起自西安、西至兰州的312国道,其前身就是西兰公路。

作为一个主动亲近历史的人,胡成也少不了对历史进行抒怀。聊起西兰公路,胡成说,一定不能忽视华家岭的险峻。“华家岭是古驿道中重要的交通枢纽,一边通往定西,一边通往天水,那里曾经一片繁华,但是随着现代筑路技术的发达,新的公路绕开了华家岭,使得曾经的繁华落败成了形单影只的小镇。”如此可见公路对一个地方经济的影响,以及对人的生活轨迹的改变。

过去10年里,胡成依循着西兰公路沿线的零星碎影,3次前往陕北,行走在那些历史与当下相互重叠的时空里。他把曾经去过的地方——榆林的绥德、米脂、横山、靖边等地,串联成了一张线路图。沿途遇到的那些形形色色的普通人,与胡成成为了跨越时间的朋友,他们也互相成为了各自生命的见证者。

胡成大学读的中文系,却自学了计算机,毕业后,他做起了与设计和程序相关的工作,对影像和文字的热爱,使得他最终还是辞职,开始专职摄影和写作。他并未受过专业的历史学科训练,却凭借“好奇与执着”,用自己的双脚丈量古道,穿过现世的层层雾霭,去寻找遗落在民间的历史碎片。

白天,胡成在路上边走边拍摄。晚上,他就在小旅馆里或者投宿的居民家,写下一天的见闻、感受和思考。“为了让记录和写作更生动。如果等到旅程结束后回家再写,可能当时一些细微的感受会消失。”新近出版的《榆林道》,就是胡成自上一本《陇关道》之后,再次以“道”为名的非虚构作品。

《榆林道》

作者:胡成

与一般常见的旅行文学不同,区别于注重对景点、遗址等静态的“物”的记录,胡成的书写更侧重于对遇到的、动态的西北人的描摹。用他的话说,“毕竟,从活生生的人那里,往往能读出最深层的历史长在现实中的样子,在旅途中遇到的普通人,可能一辈子也没有被记录、书写的机会”。

对普通人的关注,以及对他们的生活细致入微的观察,这样的习惯大部分源自胡成的早年经历。从小和爷爷奶奶一起长大的他,对质朴的生活有着天生的亲切感,上一代人或者上上一代人的生活方式,很大程度上给了胡成最切身的参照。这也是他在一路上能够很快融入当地人的原因,这几乎成为了一种本能。

对普通人的关注,以及对他们的生活细致入微的观察,这样的习惯大部分源自胡成的早年经历。(图为胡成拍摄的留坝老街)/图源微博弗虑弗为

除了对于人的关注,《新周刊》还和胡成聊了聊古驿道的前世今生,以及古人是如何行走的。

以下是《新周刊》与胡成的对谈。

《新周刊》 :这10年里,你3次涉足西北古道,与一般旅行不同的是,“考史之旅”必然会遭逢那些深厚的历史,对此事先会做怎样的准备?

胡成:第一次行走是2010年,然后是2014年和2021年。西北这个地方比较特殊,这里的古驿道,有些可能在秦汉时期就已经有了,而且很多地貌千百年来都没有太大变化,那些丰富的文字笔记、碑刻遗址,现实中也还存在着。这是有今人行迹的古道。

历史造就了这种天然的条件,为了尽可能地还原历史的真实,我写的基本上都是清代晚期以后这里的社会史和交通史。

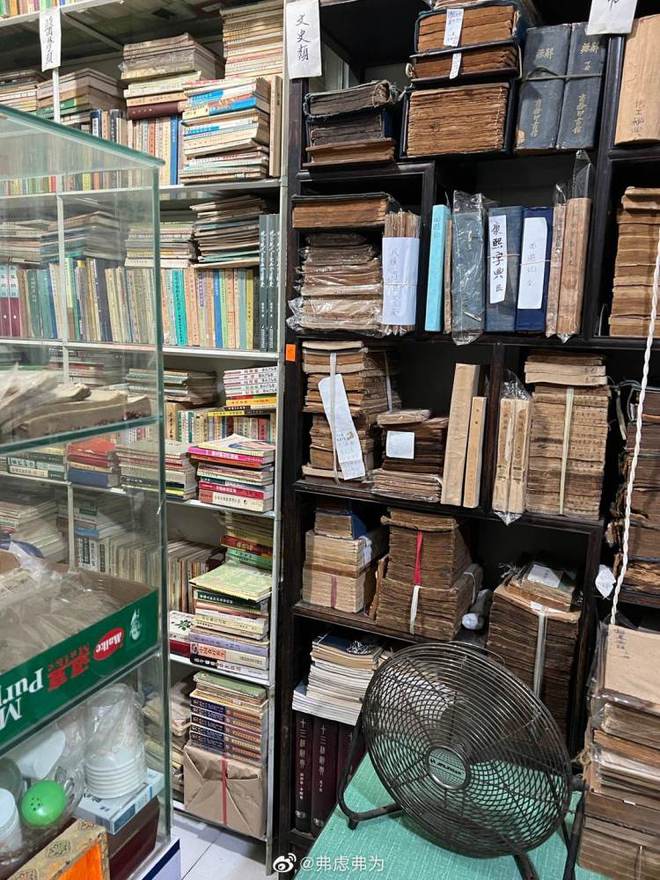

为了做足准备,一方面,我把西北地区的方志——陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆——能够找到的基本上都翻了个遍。因为很多地方的政治中心是不断变化的,比如清代时期的皋兰县,其实是现在的兰州市区,但如今也有一个叫皋兰县的地方。如果不去了解这些历史,我们就找不到那些地理上的核心。

另一方面,我也关注古驿道,包括西兰公路。通过道路可以把历史、地理、人文串联起来,虽然道路不是我主要着笔的内容,但它是一个线索。

为了做足准备,胡成翻阅了大量的地方志。/图源微博弗虑弗为

《新周刊》 :除了行走以外,还要完成文字的书写。每次出发前,会有详细的时间计划吗?

胡成:没有,因为从一开始我就想要写一段我们这一代人可以看见的时间跨度。

比如我在《榆林道》里面遇到过的很多人,你能从他们身上看到一个地方的历史演变,或者说民俗演变。

所以我一般都是反复去几次,每次去都会有不同的感受,直到某些地方让我有了一些想法或者故事,我才开始去写。而且这里人们的生活变迁是极其缓慢的,可能需要一些时间来沉淀、来观察。

胡成拍摄的古道上的连云寺。/图源微博弗虑弗为

《新周刊》 :什么时刻让你觉得自己就“行走”在历史中?可以分享一下吗?

胡成:我印象最深刻的有两个。

一个是相同的文字。彬县大佛寺里面写了不少题记,其实,大佛是唐代建的,后来历代的人走到那里看到大佛,都会在那里写下题记,有点像留言墙。当我走到那里,看到那些题记的时候,一瞬间我觉得仿佛进入了“平行时空”。我和古人站在同样的地方,我们做着相同的事情。

另一个是相同的风景。在陕北榆林的横山,有个响水古堡,是一座几乎被人遗忘的村落。村子里的人大部分都已经搬走了。由于那里人为扰动的痕迹比较少,曾经清兵用来防范瓦刺军和蒙古人的城垛,依然还留在山坡上。2021年春天,我站在破败的城墙边,望着眼前一望无垠的无定河,仿佛自己和戍边的将士看到了同样的景别,那种感觉非常美妙。

2021年,无定河谷。 /受访者供图

《新周刊》 :现在的312国道西安—兰州段,也是以古代丝绸之路为基础修建的西北第一条现代公路,你的《陇关道》《榆林道》,以及正在写的《萧关道》,都跟西南公路有着千丝万缕的联系,在你的观察中,西南公路如何影响着西北地区的改变?

胡成:民国时,有一句“到西北去”支援边疆的口号,现在看来更像一场充满历史细节的“文化苦旅”。公路建在半山腰的斜坡上,经常能看到那个时候很多关于车毁人亡的记载。实际上,西北的险峻,大家都是知道的。

晚清魏光焘重修三关口的时候,曾留下过一块碑刻,现在陈列在宁夏固原博物馆里,上面记录了三关口的道路之险。类似这样的“路况”并不止这一处,以至于现代筑路技术有条件“避开”这些险峻,然而这对于西北公路沿线的影响是比较大的。

比如,西兰公路上的青家驿,在新国道修建之后,大部分的人都搬去了国道边上,这里就慢慢变成了小村子。包括华家岭,即使现在还有很多客车抄近道从这里往来,但是它的繁华程度,远比旁边的会宁和定西要落寞得多。

五丁关,老关口,原来五丁关所在的位置。民国修筑川陕公路时拆除。/图源微博弗虑弗为

《新周刊》 :西北地区的险峻确实让人难以想象,在这样的古驿道上,古人是如何行走的呢?

胡成:古人的行走,其实是一件特别有意思的事。比如说400公里,放到现在即使徒步也就十几天,但是古人可能就需要一个月,甚至数月。

对于现代人来说,“走”可能坐个交通工具就可以实现,我们很难体会到,对于古人来说,“走”真的就像一场迁徙。

以前的驿道大部分都会沿着河谷修建,但是河谷经常被水冲毁,非常泥泞,河谷上也有很多石堤,道路非常难走。在这样的情况下,古人还要驾驶好几辆马车,带上日常所需的生活用品,除此以外,还有缺水缺粮、生火做饭、沿途补给等问题,还要考虑天气恶劣和疾病的困扰。

光绪年间,广东知县裴景福被流放新疆,他沿途写了一本《河海昆仑录》,记录下自己的所见所闻。还有近代学者陶葆廉,写他童年随父亲陶模去新疆赴任,穿过西兰公路。从这些晚清的“西北史”中,都可以看出一个现象,那就是古人的行走,辎重是非常麻烦的。

2021年,砖井堡。 /受访者供图

《新周刊》 :你好像并没有刻意去写那些古城遗迹,而是去关注那些古道上并不知名的乡村和那里的普通人,为什么要把人作为主要的书写对象?

胡成:因为很少有人会去关注他们。

12年前,我去了白城则村,过了红柳河就是著名的统万城,曾经大夏国的国都。刚到村子时,天色已晚,我只好在当地随便找了一户人家投宿,就这样认识了刘大娘。临走的时候,刘大娘抱歉地说:“在这住了几天,都没让你吃上肉,你下次春节的时候再来。”因为当时陕北农村比较贫穷,平时不会买肉,只有过年的时候才会把自家养的鸡羊宰了来吃。

4年后我再去,已经是5月份了。刘大娘的家经过了翻修,家里添置了冰箱,羊圈里的羊也多了起来,生活似乎正在逐渐好起来。大娘从冰箱里拿出还冻着的肉,特地做给我吃。我离开后的第15天,刘大娘的女儿发来短信,说她妈妈走了,心脏病发,59岁。那天是6月8日。

我去年又去了一次,发现原来的那个欣欣向荣的家,已经变得破败。羊圈自从大娘走后,也早就荒弃了。

后来我就想,如果不是我去记录她的这段生活的改变,对于他们的历史,我们站在“外面”是很难看见的。

如今,与白城则村形成鲜明对比的是不远处的靖边县,那里因为发现了石油,经济快速发展。街道两边的高楼和街道上的轿车,渐渐多了起来。但是我觉得,一个地方的繁华,有足够多的人会去为它称赞。然而,去记录那些与我萍水相逢的人、记录他们的历史,才是我的责任和义务。

胡成拍摄的卖苞谷的老人。/图源微博弗虑弗为

《新周刊》 :的确,结构性的社会变迁,确实让很多历史的细节、人的细节在这种流动中边走边丢了。人消失了,曾经热闹的羊圈也就跟着消失,其实人才是历史的主角。你觉得,他们身上还有着哪些时代的印记呢?

胡成:比如,之前我在六盘山,那里在古代有很重要的“宿站”和“尖站”,就是住宿吃饭的地方。

在那里,我遇到过一两个老汉,他们的父辈,自上世纪三四十年代从庆阳、静宁逃荒到这里安家落户,延续后代,开垦土地,养活了一家人。

随着时代发展,现在他们的孩子又都进城了,去了固原、西安,未来也可能离开那里,去更大的城市。这两三代人的故事,就能反映出一个地方的历史。他们的生存与理想,他们的选择与去向,难道不是这个时代的缩影吗?

108国道,古蜀道。/图源微博弗虑弗为

《新周刊》 :将他们主观的“口述与回忆”作为目标,会使得历史失真吗?你怎么看待历史的“真实”?

胡成:历史是什么?其实一个地方的历史,我们没有办法去准确定义。建制和变迁是历史,地震和洪水是历史,疾病和灾荒是历史,然而具体到每一个人,他们的生老病死也是历史。

比如某地县志的灾疫志里,写着某年“大丰”,但是在其他的记载中,又看到有人在这一年饿死了。对于一个地主来说,他可能丰收了,但是对于佃户来说,或许就没有足够的口粮。

所以我们看到的历史,可能都是错综复杂的、片面的真相,没有办法去做到绝对的真实。我们去记述每一个细致而微的人,听他对我们的叙述,其实也未必真实。因为每个人看待世界的方式都不一样。

我把他们记录下来,提供了一种观察历史的视角,也许对以后的人再去了解这些地方会有一些帮助,哪怕是错误的帮助,在我看来也是有意义的。

胡成认为目的不一样,出发的方式和得到的结果也会不一样。/图源微博弗虑弗为

《新周刊》 :在流量时代,生活的方方面面都有大数据推荐,最后得到的旅行路线都千篇一律。人们很少思考自己真正要去什么地方、为什么去,要么就是以一种消费者的姿态面对历史。你怎么看待这种社会的现状?

胡成:我觉得目的不一样,出发的方式和得到的结果也会不一样。

我之所以会去一些别人从来不去的地方,是因为我想去看地方的风景,想去记录那里的人。但是对于绝大多数旅行者来说,可能就会通过那些具有借鉴性和参考性的方式,对要去的地方作出筛选。这些都无可厚非。

其实我们把看风景分为“视觉感受”和“心理感受”这两种,就会比较好理解。前者是可以复制的,而后者是私人的。我们不能要求每一个人看到统万城内心都要产生对历史认知的升华。