郑州,郑州。

《新周刊》选择在8月中旬的现在——恰恰是这个时候,来到郑州。

早在十几年前,房地产资深人士左晖就经常跟他周围的朋友,说一句话:

“做难而正确的事。”

多年以后,我们亲身踏入这座中原城市,发现还是有不少普通人——买房,顺利收房,在一个个能称之为“家”的地方生活。

郑州郑东新区夜景。/朱毁毁 摄

我们认识了李明、安娜姐和穆叔,以及两只分别叫做“现金流”和“保险柜”的猫咪。当然,还有那位老徐。他平时有点不怒自威,只是在邻居面前,才会偶尔笑得满脸褶子都堆起来。

《新周刊》曾经提出“人人都需要一颗解药”,那是什么呢?

我们生活在摩擦型的世界,全球有着战乱、疫病、金融危机和纷乱无序的争吵。这个时代的每个人,都经受过大自然的反扑,开始反思,也开始某种回归。21世纪最贵的,是健康和安全。

在一个充满不确定的环境中,我们亲吻,拥抱,争吵,精神内耗。我们需要一个地方,庇护肉身与灵魂——

一个真正的“家”。

家是避风的港湾,也是最好的解药。

“在这里,陌生人跟你搭话是特别自然的事情”

李明觉得,这是他成长最快的三年。

明哥是位西餐大厨,之前在郑州几个高端的酒店干过。但他觉得,那18年更像是在为现在这份工作打基础。

正式跳槽到这的日子,李明竟然记得清楚:2018年12月28日。他正好卡在职场人经常当“梗”来说的35岁。但更合理的解释,是因为当时明哥刚从鬼门关走了一遭。

他去成都,跟某个国画大师学做翻糖面塑。一顿大肠火锅,让李明进了华西医院抢救,最凶险的那个晚上,家人签了三张病危通知书。

回到郑州以后,他就转做面向社会大众的餐饮了。他说现在这里,赋予人“最大的自由性”。李明可以随心搭配季节性的食材,“给食客带来新奇”。

追求未知的美味,对李明而言是一种无上的幸福。

他这几天忙着筹备夏夜的烤肉派对。李明剧透了一些,说我们明晚能在派对上吃到黑朗姆酒樱桃,还有茉莉蜜桃的特制甜点。

李明喜欢给住在这里的人做饭。他觉得大家都“亲切而真实”。西10苑的一个小孩,从出生到现在都经常来,李明每次给他做6只白灼虾。

“可以说,那小孩是吃北岛(李明工作的餐厅)白灼虾长大的。”

食物本就该这样,成为拉近邻里关系的美好存在。

李明工作的餐厅——北岛烤肉。

第一次看见安娜姐,是在社区的书店。她满头乌黑长发,烫了波浪卷,拿了咖啡豆子就走,惊鸿一瞥。

后来她在群里说,当时其实也注意到我——某位埋头赶稿的《新周刊》编辑。安娜姐的原话是,“在花房遇到一位美丽的女子在工作”。

人与人之间结缘,原来有时一句话也不必说。

类似的奇妙邂逅,安娜姐在社群的交换市集感受过。

她发起的换书小摊上,60多岁的老奶奶跟小男孩换了绘本。娃娃拿到的是某本医学书,“不是这个年龄看的,但是他说:那我留着我未来去学习”。

跨年业主论坛《我想这样生活》上,安娜上台分享。

人生路是挺长的,从几岁到几十岁。活得开心,有时候就是达到某种松弛自在,能够跟别人舒舒服服地聊天,感受到彼此间的化学反应。

“保持社交距离”这话说多了,内心还是渴望重建“附近”。在熟人社区之中,人情流转互通,形成某种微气候。个体幸福也能够被照顾到,“道是无晴却有晴”。

“总得看到,不能光靠想象”

从“微气候”的字面意义来理解,穆叔是真正把那几亩地的旱涝冷暖都拿捏在手的男人。

找到叔叔的时候,是早上10点多。他那蓝色的短袖汗衫,已经是湿透的第二件。最近几天日头烈,他提早两个小时到地里干活。

穆叔是郑州中牟县本地人,每天从家里骑电动车过来,十几分钟就到。他告诉我们,现在种着的,被这里人叫“红萝卜”而不是胡萝卜。

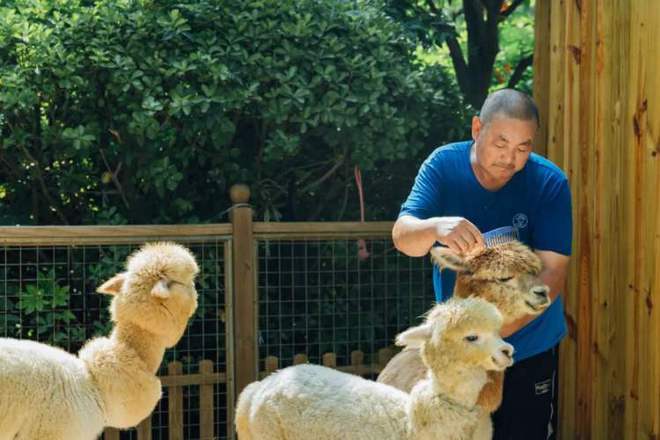

淘气孩子薅红萝卜,穆叔不会打骂他们,说是要“以理服人”。两个小孙子有时候也会来,但比孩子更让他操心的,是三只羊驼。

气温超过25℃,羊驼们就心情烦躁。最漂亮的那只,会向穆叔吐口水,还踹过他一脚。

穆叔与他的三只羊驼。

但是穆叔还是热爱这份工作。“咦!我种菜精通得很,还贩过菜籽嘞。”他说认准了的事,死心塌地去干。

穆叔给农场打工,每天去的这个地方叫“普罗理想国”。这里除了农田以外,还有草地、林地、河流、生态湿地。

穆叔不用大水浇蔬菜,而且要挑下午没那么晒的时候。这是水与土,小范围的生存之道。而从整个“理想国”的景观生态来说,那就是“海绵城市”的底层逻辑。

居民在“理想国”与自然生命不期而遇。

郑州近年的极端暴雨天气,某种程度上体现这种设计理念的重要性。海绵城市是个比喻性说法,指城市如同海绵那样,降水时能“吸水”,平时则可以“挤”出收集的雨水。

而借助自然去实现这种动态平衡,是更为生态友好的做法。

在“理想国”,河川里的水草和微生物,能够把黄河水净化。黑水鸡、白鸥等水禽和各种昆虫都是常住“居民”。这似乎又不仅限于个体幸福,而是人与万物共生。

人们在城市中也能感受到诗意和远方。

人和宠物的关系也是如此。这里有个宠物公园,大型犬和小型犬遛弯的坡度都不一样,也把狗子的狂热粉和畏惧者区隔开。

东苑则有两位“猫主子”,房间里有特设的猫爬架。其中一只叫“保险柜”,喜欢睡在客厅的果盆里面。而“现金流”最近有点不爽,它皮肤犯病掉毛,戴着项圈老想跑出去玩。

最能体现某种“系统性”的,可能是这里十五年一贯制的学校。从幼儿园到高中,一以贯之,试图摆脱中国式家长关于小升初、高的焦虑。

郑州这所“一八学校”,希望孩子们能在应试教育以外,拥有更整全的成长过程,不被升学率切割。

美好的一天从撸猫开始,谁能拒绝可爱的“现金流”呢?

吃饭、聊天、上学、种菜、逗鸟,或者遛狗撸猫,这是郑州一群普通人的日常。

噢,对了,他们买的是现房。或许在这个充满不确定的时代之中,它意味着某种确定性。再好的梦想,也只是未来的一种包装。而能够看得见、摸得着的那些,才是现实的一种直观表达。

鲁迅说过,“人必生活着,爱才有所附丽”。

脚踏实地生活着。

“还没对,如何好”

回到我们最初的问题。

今时今日,到底什么样的家,是当代人需要的?人心深处,变与不变的是什么?灵魂与肉身,都需要一处庇护——免于焦灼和忧虑的居所。

《狂人日记》写道:“从来如此,便对么?”

“对”,是某种内在恒定的审视。“好”,是抬头可见的那片星空。从居住生活的日常来说,到底什么是对,什么是好?是否存在另一种的生活选择?

带着这些观察与思考,《新周刊》走进了郑州普罗理想国,参与一场主题为“还没对,如何好”的思想聚会。

近年,一些知名房企纷纷爆雷,楼盘烂尾、“保交楼”成为社会各界普遍关切的民生话题。在这样的社会语境之下,全国百余名学者、媒体人、创意人、房地产开发商和普罗业主代表,齐聚在活动现场,探讨寻求解题方案。

“现房是‘对’,有质量的日常是‘好’”,普罗中国集团董事长、普罗理想国创始人徐益明这么认为。而“有质量的日常”,就是开发商的良心所在:为业主做好售后服务。

普罗中国集团董事长徐益明。

对于普罗的业主来说,徐益明一直是那个好邻居“老徐”。

他就住在自己的楼盘里,用自己的实际行动表明,一座好的房子,不单是从硬件上去考量,而是要能给人们提供可以安居的家——放心的居住环境、贴心的服务、和谐的邻里关系、多元的社群文化以及可持续的熟人社区。

东川公园的网球场,墙上刷了老徐的两张大脸。每个来这里练习的业主,都可以把球狠狠往那上面砸。据工作人员透露,那就是特意给大家“泄愤”用的。

“人无完人,社区营造得再用心,也有不完美的地方。这面墙,也是在和邻居们交流。”

东川公园网球场。

人心浮动,以往失控膨胀的欲望,都是向高向上而生。但到了现在,一种全新的“平行社会”开始复苏。

《新周刊》副主编何雄飞认为,人的姿态要降低下来。人要跟人、大地、社区重建连接,重新发现“附近”,“附近”决定了人的生活品质。

他指出,选择一个房子,其实就是在选择一种生活方式、一群志同道合的人,构建某种生命共同体。

从某种意义上来说,生活其实有两种状态,很多人的生活是经济舱状态,但到了普罗理想国,能体会到一种头等舱的慢生活。

《新周刊》副主编何雄飞。

身为“还没对,如何好”话题的首倡者,创意人杨海华观察到,中国房地产发展20多年,走“量”的时代已经结束了,接下来我们探讨的是“质”。论坛之上,河南财经政法大学教授李晓峰、知名财经博主温义飞等嘉宾,也分享了他们的思考。 什么是理想国?无法触及的空中楼阁,对于每个人来说又有多少意义?普罗理想国,是大众寻找的乌托邦,也是一种真切存在的理想生活。

那是属于“我”的精神领地,也是与这个时代深度共振的温暖社区。

真正的自由,就是能够去选择,生活在别处。而后,把吾心所安的理想之地,归为此处。

参考资料:

1.《破局房地产的至暗时刻:还没对,如何好?》|普罗理想国

2.《洪水之下,究竟什么是“海绵城市”?》|普罗理想国

3.《左晖:做难而正确的事》|正和岛